私募基金合规系列——私募基金清算(下)

私募基金合规系列——私募基金清算(下)

具有高风险高收益特征的私募基金自诞生以来吸引了无数投资者,它帮助很多投资者在短期内取得了可观的收益,但高收益必然伴随着高风险。在私募基金未取得理想的收益或甚至发生亏损后,部分投资者以基金管理人在募集、投资、投后管理、清算等过程中未适当履职为由,通过向监管部门投诉、提起诉讼或仲裁等方式要求基金管理人承担赔偿责任的案例比比皆是,对基金管理人的财务状况及后续展业造成了严重的不利影响。

本文结合清算过程中基金管理人可能出现的未适当履职及由此需承担的赔偿责任进行分析,以期引起基金管理人对基金清算工作的高度重视,避免自身及从业人员的赔偿责任。

一、延迟、怠于履行清算义务的赔偿责任

1. 未适当履职的情形

根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国公司法>若干问题的规定(二)》的相关规定,清算人怠于履行清算义务可以理解为存在逾期不成立清算组进行清算,虽然成立清算组但故意拖延清算,或违法清算可能严重损害债权人或者股东利益的情况。

根据相关法律规定,合伙型、公司型私募基金应在解散事由出现之日起15日内组成清算组,对基金进行清算。但因底层标的项目退出困难、标的现有价值过低、后续募集压力较大、市场口碑影响等多重原因,可能导致基金管理人不愿在现有时点进行清算,不愿成立清算组,或即使在法定期限内成立清算组,也可能怠于向底层资产债务人追责,拖延基金清算的进程。

2. 法律后果

• 未及时履行清算义务导致基金财产贬值、流失、毁损或者灭失,基金管理人应在基金财产损失的范围内承担赔偿责任。

• 怠于履行基金清算义务导致基金主要财产、账册、重要文件等灭失无法进行清算,基金管理人应对基金的债务承担连带清偿责任。

• 基金管理人存在单方决定基金延期或默许底层资产延期兑付等具体违约行为,应向投资者赔偿投资本金及资金占用损失。

除前述民事赔偿责任外,基金业协会也将对存在前述问题的基金管理人及其从业人员处以暂停办理备案、撤销私募基金管理人登记、取消基金从业资格等自律管理或纪律处分措施。

3. 律师建议

在现有强监管的背景下,基金管理人每一个微小的违规行为都可能造成难以挽回的不利后果,基金管理人应重视清算过程中的勤勉尽责义务,而是否尽到勤勉尽责义务是过程判断,而非结果判断,因此即使基金产生严重亏损,只要基金管理人可以证明其已适当履职,仍能够有效抗辩投资人主张的投资损失损害赔偿要求。因此建议基金管理人为避免出现延迟、怠于履行清算义务被索赔偿责任的情况发生,在清算过程中应至少履行如下清算义务:

1)解散清算事由发生后在法定期限内召开份额持有人大会,决议基金延期或清算,如决议清算应在解散事由出现后十五日内成立清算组并正式启动清算程序;

2)在发现底层资产出现风险或难以退出后立即启动投资协议中回购等投资保护机制,穷尽法律手段代表基金追索底层债务,并留存催收、起诉/申请仲裁和财产保全等沟通记录与文书;

3)审慎保管基金账册、决议文件等重要文件。

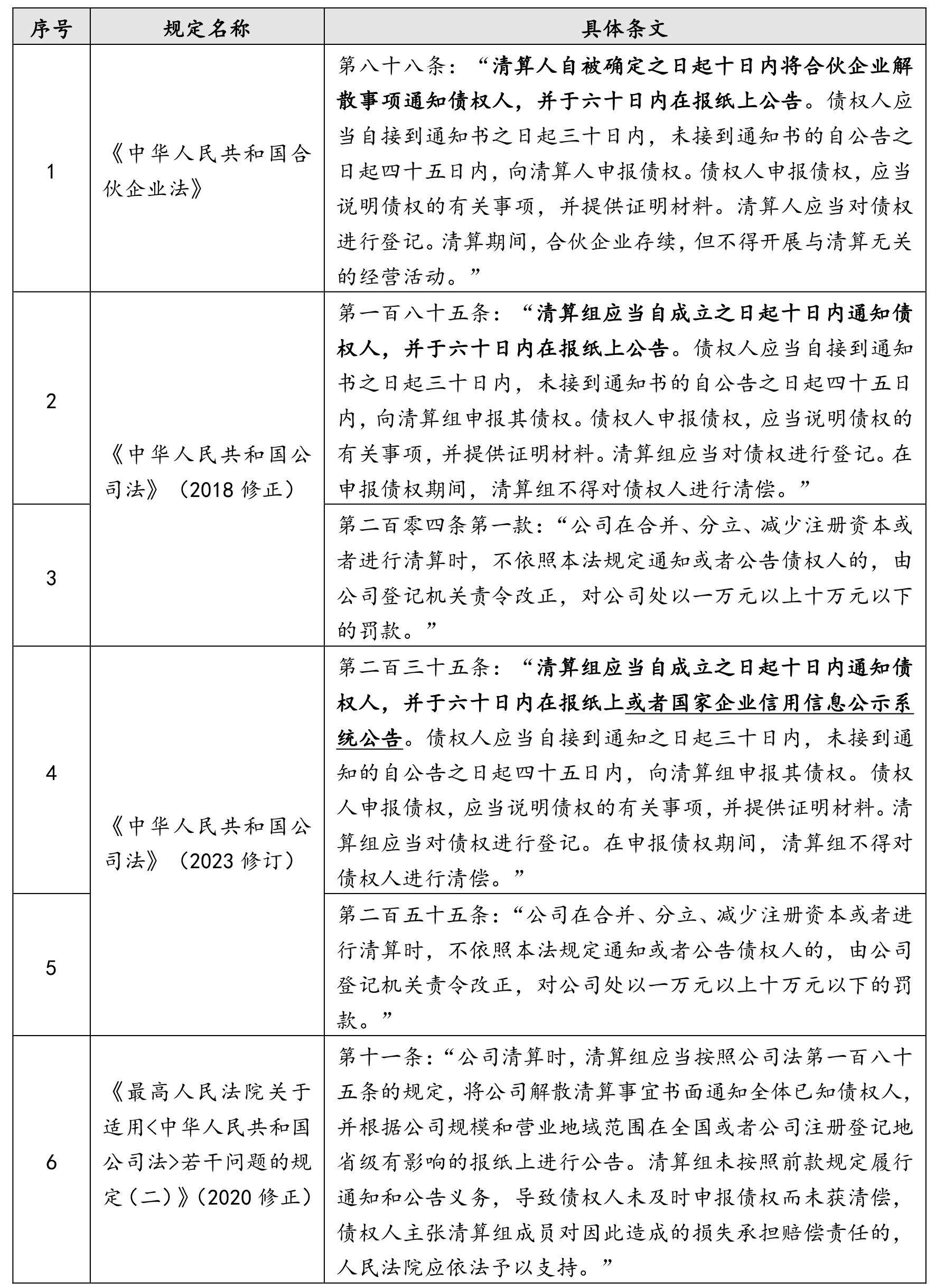

二、未履行债权通知及公告义务的赔偿责任

1. 未适当履职情形

部分基金管理人未按法律规定期限在基金清算组成立之日起十日内通知基金债权人,并于六十日内在报纸上公告,导致基金债权人未能及时申报债权。

2. 法律后果

基金管理人未按要求履行通知、公告义务造成基金债权人未获清偿,应对基金债权人因此产生的损失承担赔偿责任。同时,针对公司型基金,违反上述义务还将导致基金被登记机关处以1至10万元的罚款。

3. 律师建议

结合私募基金的特点,私募基金的主要经营活动为对外投资,实质上很难出现债权人,出现后续债权人未受偿的赔偿风险较小,同时,在基金载体注销时如采用简易注销[1](如通过普通程序注销仍需提供刊登公告的报纸样张)的方式进行则无需提供报纸样张,在注销流程上也并不会存在障碍。因此,针对合伙型基金,笔者建议如认为后续债权人未受偿的赔偿风险较小且拟简化注销流程可考虑根据修订后《公司法》新增规定,通过国家企业信用信息公示系统公告的方式履行对应义务,避免后期可能出现的赔偿与处罚。

针对公司型基金,建议基金管理人严格履行通知、公告义务[2],否则,即便不存在债权人未受偿的赔偿风险,行政处罚的风险仍然存在。

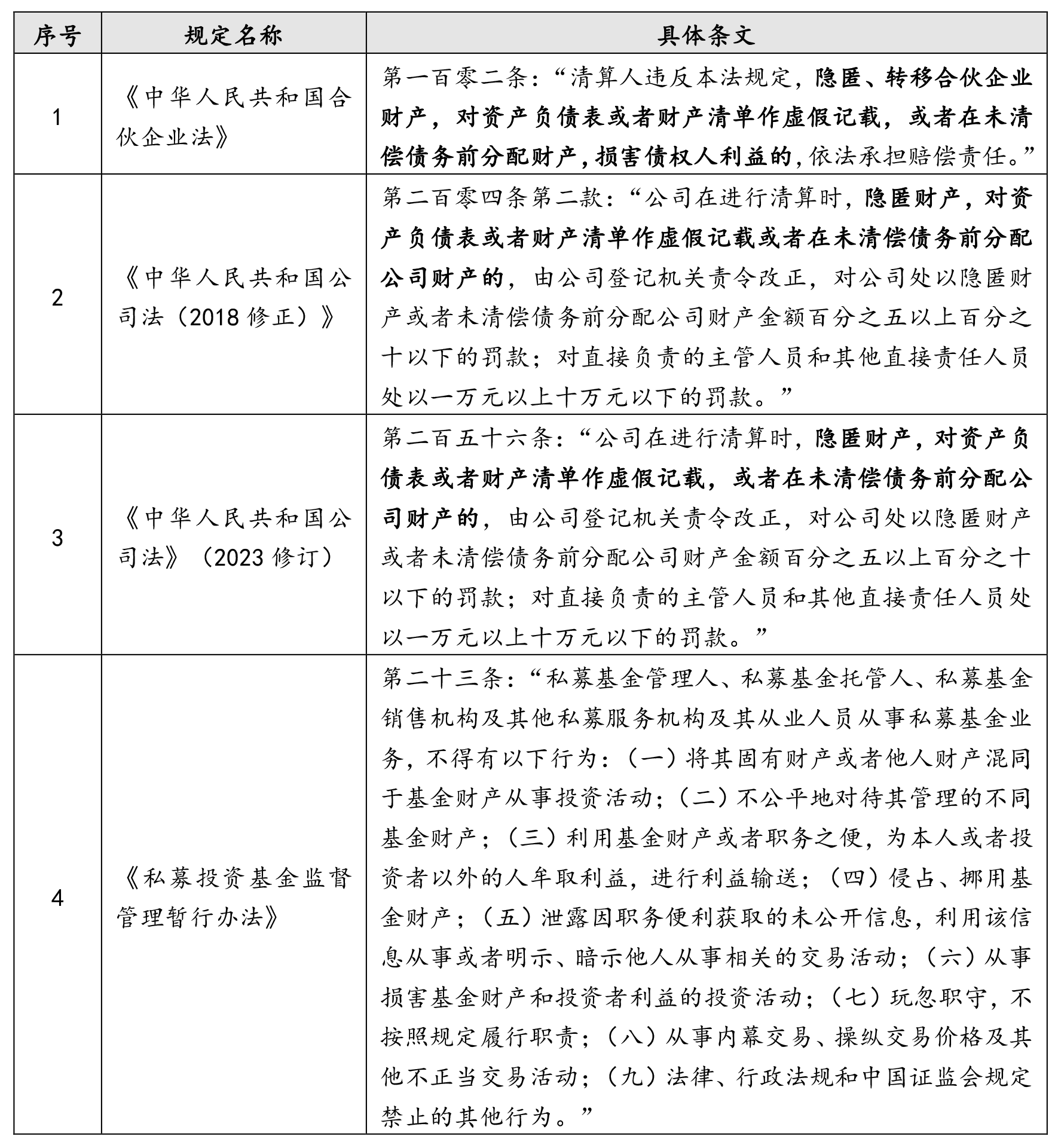

三、隐匿、转移基金资产、财务虚假记载或债务清偿前分配财产的赔偿责任

1. 未适当履职情形

基金管理人在清算过程中隐匿、转移基金资产,或者对资产负债表、财产清单作虚假记载,或者在未清偿债务前分配基金财产,损害债权人利益。

2. 法律后果

基金管理人在进行合伙型基金清算时存在上述情形,损害债权人利益的,应承担相应赔偿责任。

基金管理人在进行公司型基金清算时存在上述情形,将被登记机关处以隐匿财产或者未清偿债务前分配公司财产金额百分之五以上百分之十以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以一万元以上十万元以下的罚款。

3.律师建议

基金管理人应审慎履行清算人义务,避免发生基金管理人与基金、不同基金间财产混同或类似的情形。同时,还应注意合伙协议/基金合同中约定的基金分配方式,如基金分配方式约定为在每个投资项目退出后均进行分配时,建议管理人综合考虑具体基金的财务状况、风险等因素考虑是否将其调整为基金清算完成后统一核算分配的方式,避免因分配方式导致基金管理人后续承担赔偿责任或行政处罚或行业自律监管措施。

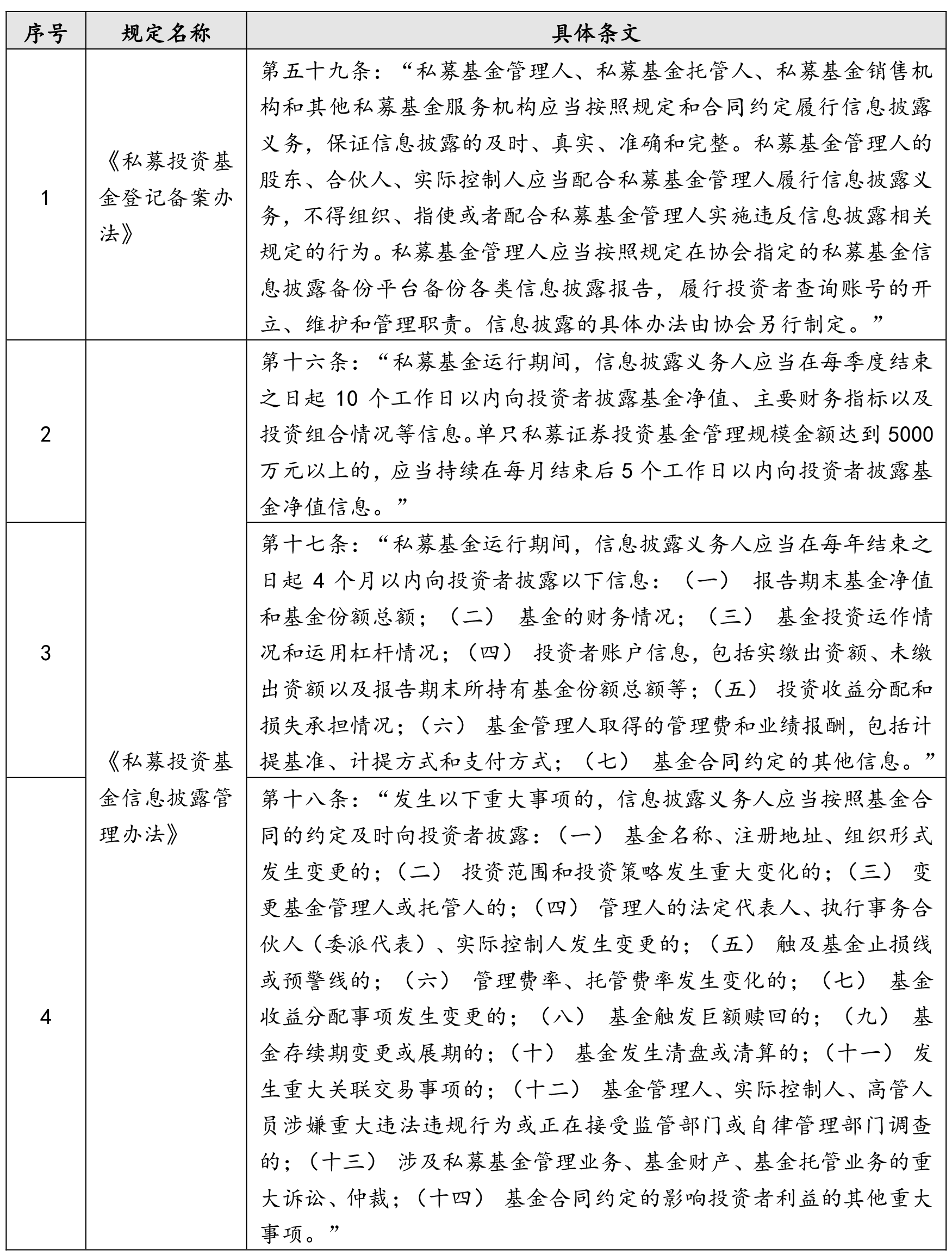

四、未履行信息披露义务的赔偿责任

1. 未适当履职情形

结合实践经验及基金业协会窗口指导意见表明,私募基金在完成清算前仍属于正在运行的基金,基金管理人在清算期间应按相关规定及合伙协议/基金合同约定向监管部门及投资者履行信息披露义务。

2. 法律后果

基金管理人在清算过程中未履行信息披露义务是否需向投资者承担民事赔偿责任,需根据具体案件中基金管理人未披露信息的重要性、产品基本情况、损失产生的原因、未披露信息是否会对投资者决策产生实质影响、基金管理人主观过错情况、基金管理人是否存在违约、侵权行为等方面综合分析信息披露行为与投资损失间是否存在因果关系以及基金管理人过错程度,来认定基金管理人是否需承担赔偿责任及承担比例。

同时,清算期间未按要求履行信息披露义务的基金管理人将面临被基金业协会处以书面警示、行业内谴责、加入黑名单等纪律处分。

3. 律师建议

建议基金管理人在基金完成清算前严格按照相关规定及合伙协议/基金合同约定的方式、内容、频率向相关监管部门及投资者真实、准确、完整地履行信息披露义务并对信息披露过程进行留痕处理,切勿因最后时刻的疏忽大意,而造成在基金亏损发生后,投资者寄希望于通过基金管理人信息披露违约来为其止损的情况发生。

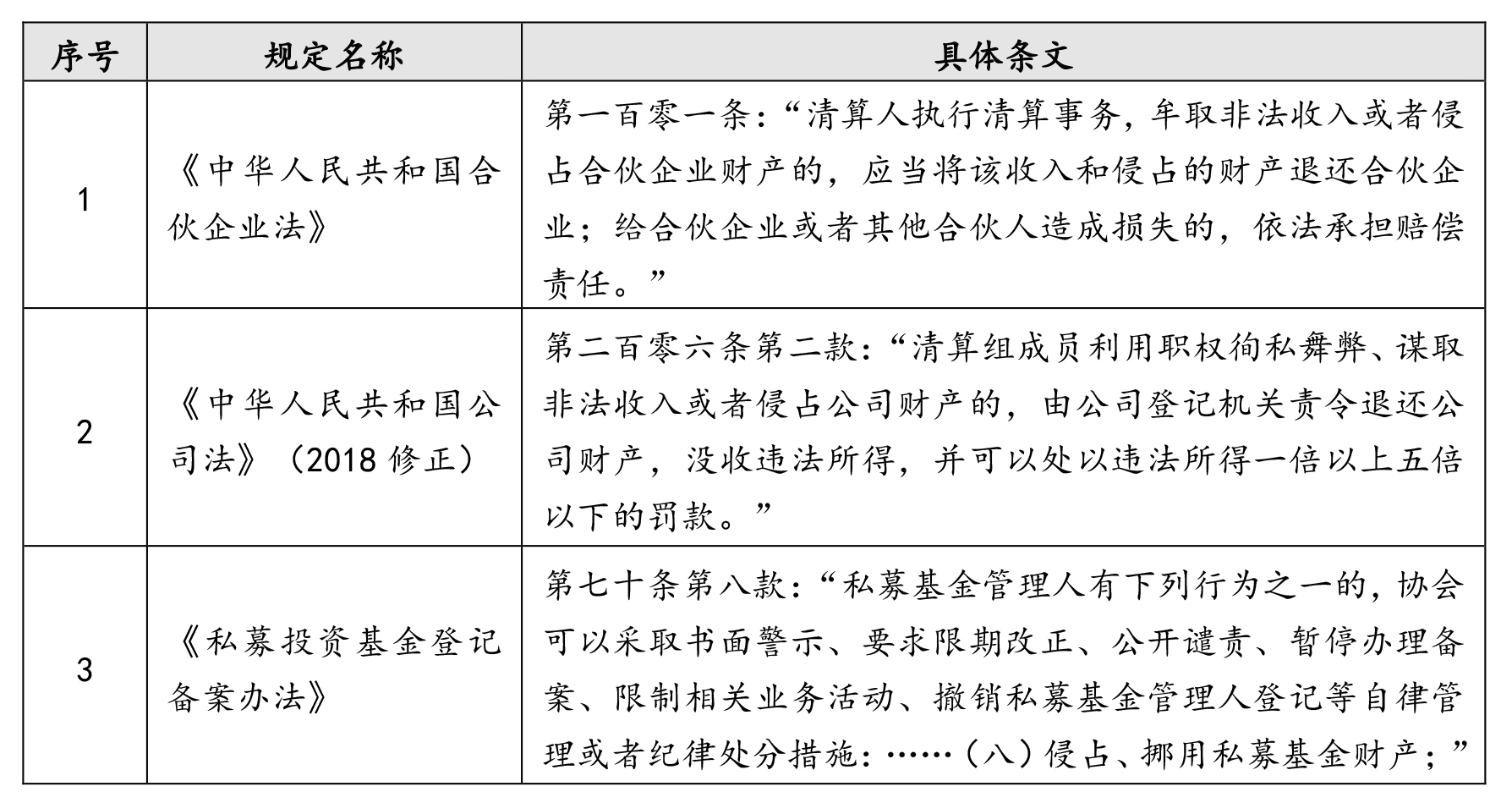

五、牟取非法收入或者侵占基金财产赔偿责任

1. 未适当履职情形

基金管理人在清算过程中牟取非法收入或者侵占基金财产。

2. 法律后果

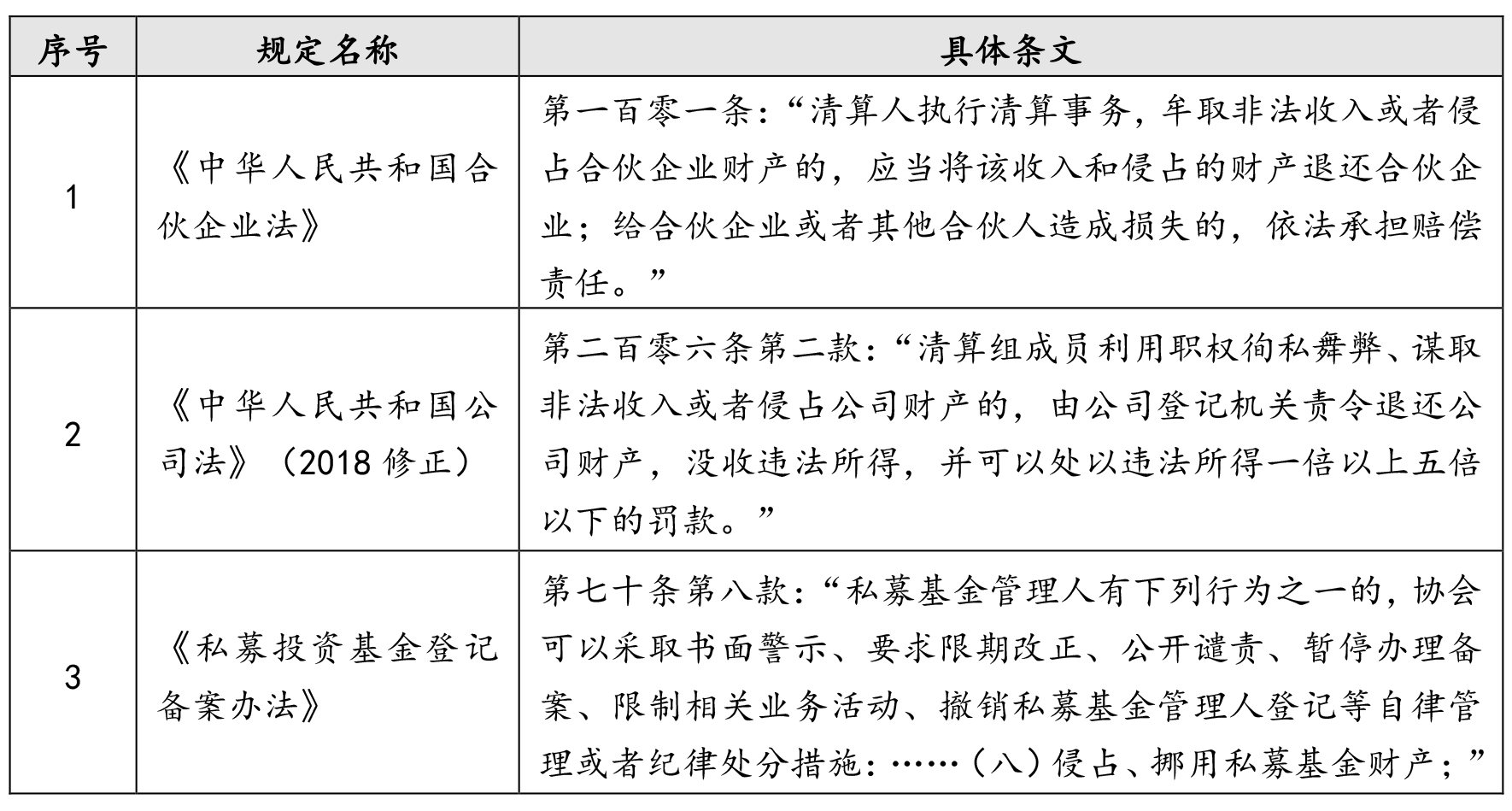

基金管理人在清算合伙型基金时,如存在牟取非法收入或者侵占合伙企业财产的,应当将该收入和侵占的财产退还合伙企业;给合伙企业或者其他合伙人造成损失的,依法承担赔偿责任,同时可能面临基金业协会的纪律处分。

基金管理人在清算公司型基金时,如存在利用职权徇私舞弊、谋取非法收入或者侵占公司财产的,由公司登记机关责令退还公司财产,没收违法所得,并可以处以违法所得一倍以上五倍以下的罚款,同时可能面临基金业协会的纪律处分。

3. 律师建议

建议基金管理人在代表基金追索取得底层债务后,应将其归入基金账户内用于向本基金的投资者分配,并保证旗下各个基金单独建账、分别管理,相关募集款、投资款、追索款项、分配款可以“一一对应",避免因出现疑似财务、账目混同或“资金池"等情况被行政机关给予行政处罚,或被基金业协会给予纪律处分,并被以此为由进行核查,影响基金管理人后续持续展业。

结语

基金的清算不仅关乎每一个投资者的利益的实现,同时也影响着整个私募基金市场的稳定与发展,在私募基金行业法律法规不断健全、监管趋严的大背景下,我们建议:

一是,基金管理人应在签署前关注基金合同中关于清算条款的设计(如基金延期条款、清算期限条款、清算期间管理费用条款、清算费用条款、基金分配模式、现金及实物分配条款、基金持有人会议召开和效力条款等),从设立之初就应预判并关注私募基金亏损或非正常退出的处理方式。

二是,对私募基金“募投管退"全流程合规法律风险进行评估,如发现潜在合规法律风险,应及时采取补救措施。

三是,基金管理人在基金期限届满且无法延期的情况下,尽快启动基金清算程序,成立清算组,将可以处置的资产尽量变现,预留一部分作为清算费用,剩余分配给基金份额持有人;如果底层资产变现困难,应尽量与被投项目方进行沟通,如多次沟通无果,应果断采取相关诉讼或仲裁程序,并及时进行信息披露,以避免因基金管理人未适当履行勤勉义务,引发相关合规处罚及赔偿责任。

[注]

[1] 简易注销所需材料:1.企业注销登记申请书;2.营业执照正、副本;3.简易注销全体投资人承诺书;4.股东名册。但应注意如基金出现财产保全等不符合简易注销条件的情况后将导致基金仍需提供常规注销所需全部材料。

[2] 新《公司法》生效后通过国家企业信用信息公示系统公告的方式履行对应义务。