终极对决:让融资估值翻倍和法庭赢率倍增的“设计”艺术

终极对决:让融资估值翻倍和法庭赢率倍增的“设计”艺术

【关键词】抢夺注意力,并购交易估值,法庭说服,视觉化,路演

21世纪的法律战场,将是视觉叙事能力的终极对决——谁能让事实自己‘说话’,谁就掌握了正义的麦克风。

当人类现在的平均注意力降至8秒的时候,不管这是“最好的时代”还是“最坏的时代”,这都注定是一个抢夺注意力的时代。这就带来了新的挑战,不管是在法庭上如何打动法官,还是在二级市场如何提升公司的市值。

《哈佛商业评论》近期刊登了两位商学院教授的针对美国2012到2017年的654个公开披露的大型并购交易的研究,结果展示了惊人的发现,当并购交易披露的内容带有一张视觉化的展示来说明该交易的意义时,与没有视觉化展示的交易相比,前者被市场及时认可的概率,竟然超过后者的两倍。[1]

显然,面对同样的注意力稀缺的挑战,如果用对了方法,将可能会收获惊人的回报。

华尔街如此,硅谷的募资和估值也是如此。具有传奇色彩的硅谷知名投资人盖伊·川崎强调,与其先去教育(educate)观众(和投资人),还不如先去“娱乐”(entertain)观众,只有这样,才能避免路演陷入枯燥的“技术”泥潭,激发投资人继续了解的兴趣。否则再好的公司,也可能因为演示的枯燥让人昏昏欲睡,最终被遗憾地埋没。

法庭上也是如此。部分律师停留在“中规中矩”的表述,不惜采用长篇累牍的文字来阐述自己的观点,自认为写得越多,法官越会觉得这样更有道理。相反,我们在实践中发现,裁判者实际上可能对这样的文本具有先入为主的主观偏见(pre-conceived bias),并基于此而做出下一步行动——通常并不利于该方的当事人。

本文将用实战的成功案例以及从人脑科学角度揭秘“认知重构”的艺术,无论是商业还是法律,需要打动投资人还是法官,传统的文字沟通模式越来越难以奏效。要想占据对方的心智,需要围绕人脑科学进行沟通升维的“设计”、用视觉化艺术——对“事实”进行“认知重构”,让对方保持注意力。

“未来所有生意都是注意力生意。”

——凯文·凯利

一、导论:法官、投资人的注意力将会如何影响你的命运?

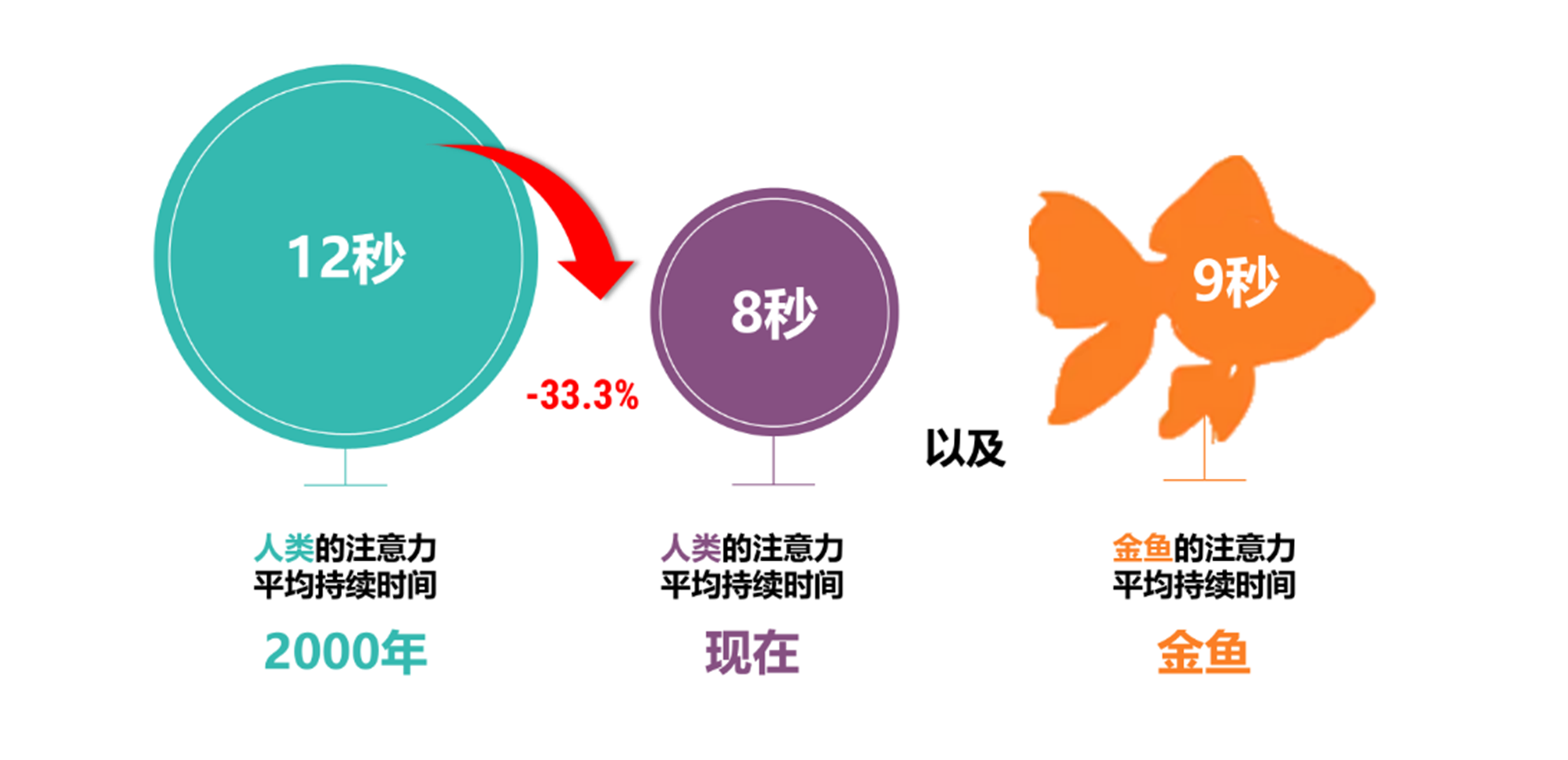

研究表示,人类现在的平均注意力保持时间为8秒,这甚至低于金鱼(9秒)。与2000年的调查显示当时为12秒,到了2013年,下降了1/3,到了8秒,呈现持续变短的态势。这对于法律和商业意味着什么?

点击可查看大图

在这个抢夺注意力的时代,什么是被淘汰的传统沟通和表达模式?

首先,为何信息量超载的模式可能成为失败的模式?如果你是律师,你的代理意见洋洋洒洒写了几百页,没有突出重点,读起来没有冲击力,要让法官仔细钻研你在几百页中究竟想要表达什么,那么你很可能面临不利的判决结果——当然,如果对方律师和你一样,那么你们在表达上可能打个平手,但是结果就要看法官的主观判断了。这样的不确定性,不是你作为卓越的律师所希望看到的,更不是你的当事人希望看到的。

如果你是寻求募资的创业者,那么信息量超载、表达冗长的PPT文案,将很可能导致你的融资失败。美国DocSend在2023年的一项研究表明,成功拿到融资的创始人的PPT相对来说更简短。成功获得种子轮的团队,高达40%的融资文件页数短于平均数,而没有成功拿到投资的,则高达65%的融资文件页数超过平均数。而融资文件的平均数,从之前的19页下降到了2023年的15页。[2]

第二,大量文字堆砌的模式,为何将成为被淘汰的模式?投资决策,通常不会看完路演当场决定——但是有一个例外——就是当场决定“不投”。如果你所展示的内容形式,文字冗长、逻辑烧脑、缺乏美感,无论是在融资路演还是在法庭说服的场景下,很可能会让人的大脑“痛苦”而产生排斥,甚至瞬间“关机”。

结果就是——“你的文案让法官或者投资人痛苦,结果就会让你痛苦。” 而欧洲风投协会2020年调研显示:高达42%的投资人拒绝投资的主要顾虑是“创始人无法清楚阐释商业模式或竞争壁垒”。

以前,“中规中矩”、没有冲击力的代理词,可能判及格或者70分。但是现在,对于高标准、结果为导向的高阶律师来说,就要判“不及格”。你不能指望只要自己“有道理”,法官、仲裁员必须得“理解”你。这个脑回路已经“out”了。

二、视觉化与法庭说服和投资路演:争夺注意力的五个致命要点

“整个世界将会展开争夺眼珠的战役,谁能吸引更多的注意力,谁就能成为世纪的主宰。”

——安迪·格鲁夫(英特尔前总裁)

传统的法学院和商学院课程,从来没有一门课讲授“注意力”和高效的沟通。然而,这却在决定商业和法律事务的成败。以下的五个常见“弱点”,可能会对重要的沟通带来致命性的影响:

(一)致命弱点①:单向输出,忽略受众感受

什么是沟通中最为普遍和常见问题?就是不考虑受众的接受效果,自顾自己“自嗨”式的表达。在消费心理学和传播学中,有一个WIIFM的概念,就是What’s in it for me?(这事跟我有什么关系)的缩写,核心逻辑源于对人类行为和决策动机的观察——人们天然地优先关心与自身利益直接相关的事物。所以,作为表达者、输出方,就必须关注对方能从我的信息中获得什么具体价值——这要求表达者跳出自我视角,聚焦受众的需求、痛点和收益。就像销售。

从上市公司市值管理角度,一家企业的战略再好,也需要以简单明了的方式进行表达和传播,方能获得认可、推行。若昂·科特·萨尔瓦多和佛里克·韦穆伦两位商学院教授在基于大量研究后发现,企业管理者必须从观点的建立者(sense making)角度朝观点的输出者(sense giving)切换,要善于将公司的战略认知地图导入到员工和投资人的心智中,而研究表明,最有效的方法,则是将文字的展示用战略视觉化呈现。[3]

在融资或者并购的路演中,想要让对方(投资方或者收购方)开出诱人的高价,就要先让其感受到企业的潜在价值,提案始终围绕本交易对于他们的意义、亮点。

法庭和仲裁庭的说服,显然与投资场景很不一样,那么该关注的是法官和仲裁员的利益诉求是什么。笔者在自己处理的诉讼或仲裁中,会充分考虑如何让法官、仲裁员快速看懂和理解,你的文案、演示、故事,越是让他们感受到轻松、省时、舒适,那么你打动他们的概率就越高。如果还能够强调这个案件的某种标杆性意义,那么也能引起法官的重视。这些的底层逻辑,都是WIIFM。

笔者在自己处理的诉讼或仲裁中,会充分考虑法官、仲裁员的忙碌程度,对案件的核心内容,设计、置入视觉化叙事和/或逻辑分析部分,让法官和仲裁员愿意主动地关注我们递交的材料。

在笔者辅导创始人融资路演的时候,一方面强调设计引人入胜的演示文稿的重要性,另一方面则提示创业者在演讲的时候,务必保持与观众的眼神接触,并不时关注他们的表情、神态与坐姿。一旦发现观众有疲劳,则马上调整策略,切入新的话题(事先准备),提振观众的注意力。在路演PPT的制备上,注重美感、艺术性和逻辑性的完美结合,让观众无法“走神”——这一切的背后,都是底层所隐藏的WIIFM理论。

(二)致命弱点②:未抓住主要矛盾,缺乏框架,犀利程度不够

怎样提升自己表达的“犀利性”(compelling)达到快速说服法官、投资人的目的?甚至在法庭上让对方的观点和意见全线崩塌?

在照顾到受众的注意力这项因素之后,就要搭建自己的“框架”,经营好自己的表达——这首先在于,是否具备透过现象看本质的能力,能否抓住主要矛盾、核心矛盾,犀利地说明自己的观点,从而“瞬间击中”、“一剑封喉”。一份递交给法庭的起诉状、答辩状、补充意见,如果犀利程度(compelling)不够,那么表面上看“专业”,实际“说服”的收效却大打折扣。

视觉化的展示,也务必要洞察本质,突出重点,抓主要矛盾。你可能想要说服对方的内容很多,铺垫也很多,但因为没有把最重要的、最能够吸引和打动法官的内容,放在最靠前、最置顶的位置,那么全案看上去,就像白开水一般,说理平平,把精彩的观点淹没在了洋洋洒洒的冗长文字中。

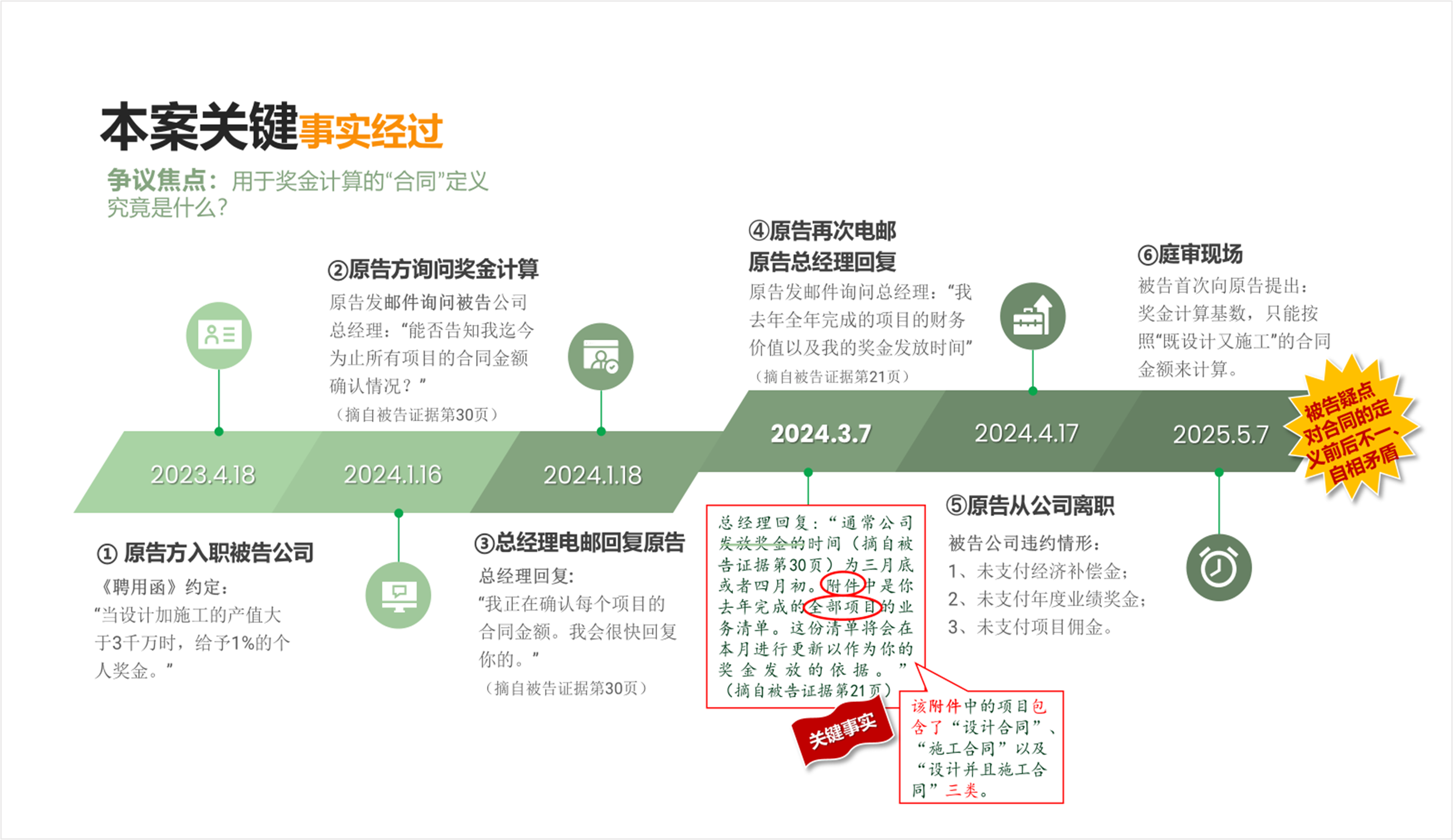

我们一个真实案件举例,我们代表的原告方是一位欧洲的设计师,受雇于被告的公司之后,尽心尽力,获得了诸多客户的好评,但是她发现,公司承诺她的“设计施工合同”总值超过3千万可以获得的1%的奖金,却始终不愿兑现,最终她不得不拿起法律武器对簿公堂。

争议焦点在哪里?在法庭上,被告(公司)的律师出人意料地提出,原来合同中并未具体约定 “设计施工合同”的定义,但是应该特指“设计+施工”的合同,而不是原告所主张的设计合同、建筑合同等。

从文字解读的角度,一开始法官也被对方带了节奏,认为“设计施工合同”,顾名思义就应该是“设计+施工”合同,但是如果按照这个标准,我方当事人所掌握的这类合同,总金额远低于3000万这条线。而只有当三类合同都被认可的时候,原告合同的总金额才是超过3千万的。一下子,这个“定义”问题,即双方当事人签约时的“真实意思表示”究竟如何——现在成了法庭上说不清、辨不明的“罗生门”式的问题。

说不清楚的“罗生门”问题,该如何应对?视觉化叙事是“表”,其“里”在于能否实现有效的抓住本质。本案的本质是被告履约期间默认合同范围却在诉讼时突然异议的矛盾行为。因此,通过厘清被告在我方当事人入职到离职期间,对“设计施工合同”定义的事实态度,是案件的关键,而非纠缠于文字定义本身。于是,笔者亲自构思设计了如下图表,对关键争议点进行了视觉化叙事(以下图标已脱敏,时间信息有调整)。

点击可查看大图

针对合同究竟包含哪些——这个关键争议点,笔者通过这份“大事记”,勾勒重要时间点,重要事实(以红色圈圈出)——最后提出关键问题——为什么被告从未对“合同的种类和范围”提出过异议——直到其在法庭上由其律师第一次指出这个定义上的异议? 经过测评,读懂这张图的所需时间不超过30秒——让法官能够秒懂案件的关键点,会给你带来不可替代的优势。

案件的结果如何?仅仅2天以后,笔者收到了来自法官的电话,问我们是否愿意接受和解,可以获得的金额大致在我方诉求的90%,经过客户的同意,双方最终达成和和解——以一面倒对我方客户有利的方式。客户非常满意,高度认可我们的工作。

怎样提升文案的“犀利性”(compelling)?假如没有这幅图表,需要我方“举证”说明这个定义确实包含了三种类型的合同,这是非常吃力的。“犀利”程度就会较弱,用文字表述来强化自己的合理性——是否法官能够理解,不得而知。但是现在通过视觉化的展示,我们就能让读者(法官)看清了故事的全貌,最终发现了前后矛盾、真正撒谎的人。

如何让对方的答辩全线崩塌?一旦这个关键争议点被突破,法官发现了说谎者就是被告,那么对方整个案子的答辩就面临全线崩塌。

(三)致命弱点③:需要的是“定位”,而不是“堆砌”

那么,如果表述和演示方法得当,运用在并购与融资的沟通和路演中,是否可以带来估值“飙升”的结果?

答案是肯定的。为什么实践中那么多创业者在路演的问题上碰壁?无论是融资路演,还是法庭辩论,最常见的错误就是要点多,难记住、没有章法地堆砌自己的观点,重点不突出,形式不美观。但如果用对专业的方法,就会收获“出奇制胜”的效果。

路演怎么做,可以获得高溢价回报?笔者曾代理一家医疗器械公司进行并购交易,就遇到了这个挑战。当时,实控人想将公司100%股权出售给一家欧洲的上市公司,由于没有聘请财务顾问帮助谈价格,项目又时间紧、任务急,如何帮助作为出售方的客户进行谈判、合理提高估值和溢价,就是当时摆在桌面上最重要、也是最具挑战的问题。

“抬高溢价”的挑战在哪里?对于已经报出了不菲收购价格的买方来说,并不太情愿提高购买价,对于卖方来说,则是担心如果要求提价的幅度太高,有可能“鸡飞蛋打”整个交易都做不成,但是如果放弃提价的要求,那么本来明明可以“一念之间”争取到的溢价(几乎就是“净利润”)就遗憾错过。[4]

如何找到合理的理由作为突破口?要让对方心甘情愿地上调估值溢价,必须靠对方自愿,而不是“要挟”(例如“你不涨价、我就不卖了”等说辞)。关键的一步,就是如何发掘标的企业的“黄金价值点”。

什么是认知的“重构”,就是让对方乐意上调价格,必须让买方看到这家企业的价值——超出了原本他们定价估值时候的认知,这就是认知的“重构”。笔者与实控人进行了深入的沟通,有了一个重要的发现。这家从事医疗器械的公司从总门店数量,总销售额上看,处于全国第三名。这也是买方所掌握的资料和认知。那么有没有什么数据是“全国第一”?

“定位不是你对产品做什么,而是你对潜在顾客的心智做什么。”

——杰克·特劳特

笔者当时想起了营销中的“定位”理论,其本质是在目标用户心智中占据独特位置,使品牌成为某类需求的首选解决方案。如果能让公司成为某个领域的“第一”,就是强占了心智的制高点。于是,笔者提了一个关键问题:“是否有什么数据,公司是排名更靠前的?有没有哪项指标,做到了全国第一?” “有!” 创始人猛地想起来,如果按照单店收入和客单价来看,公司数据最好,是全国第一,而且超出第二名、第三名两家竞争对手不小的金额。创始人差点忘掉了这个数据。

那么下一个问题是,如何呈现才能打动买方呢?尤其是有震撼力的呈现。于是笔者亲自设计了下面的这张PPT(内容已脱敏)。

点击可查看大图

在整个演示文稿设计中,以突出字体强调了公司的行业第一的地位,并通过柱状图以有震撼力的方式进行“视觉化叙事”——展示单店收入的排名第一,远超过第二和第三名。(之后的PPT设计则围绕着为什么能做到“第一”的背后原因,以及对于收购方这意味着什么样的额外价值,对于收购完成后标的公司未来的增长——意味着什么。)

整个PPT及路演,通过“定位”切入(本部分第③小点),辅以“强框架”(上文第②小点)、不废话且有真相、有证据的“犀利”观点,贯穿有逻辑、有层次的说明(下文第④小点),始终围绕观众(收购方)在乎的痛点、痒点(上文第①小点),形成完整、有力的逻辑说服链。

经过这样的打磨和“重构”之后——效果如何?当时笔者在线上完成了路演之后,不到48小时的时间,对方指派财务顾问(某知名国际投行)与我方沟通,提出追加溢价1个亿,经过进一步的谈判磋商,最终在1周内,溢价追加至2个亿人民币。

这是笔者第一次亲历见证,视觉化呈现+定位理论+法庭说服等“融合”模式下的强大力量。这与《哈佛商业评论》中所载的文章——两位商学院教授对654起并购交易的二级市场反馈的研究的结论——高度一致。

(四)致命弱点④:糟糕的形式——没有概述、缺乏结构与层次

要想打动对方,在法庭上获得有利的变化,在路演中激发投资人的兴趣,除了内容,形式同样关键。糟糕的文案,往往是将内容堆砌却没有明晰的主线,内容似乎很多,但是条理不清,说服力很弱,似乎让读者自己去做功课,揣摩输出者究竟想表达什么。

那么对于律师、投资顾问等角色而言,任何的书面的沟通,都需要做到逻辑严密,井井有条,结构清晰,形式上的“结构化”设计思维极为重要。这就需要关注至少以下三点:

1) 内容提要:无论是公司商业计划书,还是法律文件(例如尽调报告),勾画提示要点的“执行概要”颇为重要。有美国客户跟我抱怨某外部律师的尽调报告,洋洋洒洒写了近百页,但是连个内容概要都没有,似乎让客户自己去做功课,尝试在那么多的内容中,自己找答案、找重点。路演中如果没有要点概览,也会让观众很快失去兴趣。

2) 内容结构化展示:撰写电子邮件,虽然不太会使用图表,但是仍然可以通过“结构化”思维,将内容有条理地罗列,并且具有一定的设计美感。例如,用概要、结构分段、段落编号,大标题和小标题(可以采用不同颜色)等,提升文案的“可读性”以及降低理解的难度。针对PPT文案,如果内容过多,也容易看了后面忘记前面,如何结构化展示,对于打动观众非常关键。(对此,下文将进一步举例。)

3) 虎头豹尾:段落的一开始,建议写上本段最重要的关键点,便于读者快速理解,而不是读完整段才知道作者想要表达什么。整个电邮(或其他文案)的最后部分还要记得添加“下一步行动”条款,避免客户看过就忘记,或者不知该采取什么行动。

想要打动对方,任何书面内容,都需要高度关注层次感、结构和视觉化效果。

(五)致命弱点⑤:视觉的美感与“认知重构”设计

你可能被乔布斯苹果产品发布会的PPT设计所打动过,但是如果在法庭上、在融资路演的时候,盲目照抄乔布斯的演示方式,很可能会被“带偏”。视觉再美,如果达不到“认知重构”的效果,那么仍然将是徒劳。

富有美感的设计对于演示和说服很重要,这背后有大脑神经科学的佐证;重要的不仅是美感本身,还有鲜为人知的——图表的“认知重构”的效果。

从脑科学和心理学角度,富有美感、容易阅读、不耗神、不费脑的展示,就具有“认知流畅性”(processing fluency),更容易被观众认可乃至推崇。[5]注意过乔布斯苹果产品发布会的,都会发现乔布斯的演示,文字很少,图片惊艳,视觉冲击力极强,让大脑“舒服”的同时,激发极强的购买欲。

整洁美观的演示易引发观众对“专业权威”的镜像认同。相反,如果信息呈现杂乱时,前额叶皮层区域需持续处理无关干扰(如字体颜色冲突、排版错乱),导致认知资源透支。从大脑科学和潜意识行为学角度,图文结合且符合美感时,视觉皮层与语言皮层同步激活,记忆留存率比纯文字高42%。通过适配大脑的节能偏好、奖赏机制和记忆规律,观众的大脑无需费力解码信息、持续获得正向刺激且感受到专业权威时,“认可-信服-点赞”的连锁反应便水到渠成。这不仅是设计美学问题,更是对人类认知本质的深刻顺应。

然而,在法庭上、融资路演的时候,为什么乔布斯和库克的苹果产品发布会的PPT设计理念可能“不管用”了?因为一家企业的战略,往往无法用一个产品、一句话简单描述,尤其是面对“身经百战”的投资机构而言。这时候,视觉设计的层次与底层逻辑,就会非常关键——必须经得起推敲,同时又能让读者“秒懂”或者接近“秒懂”,这无疑是有相当的挑战的。

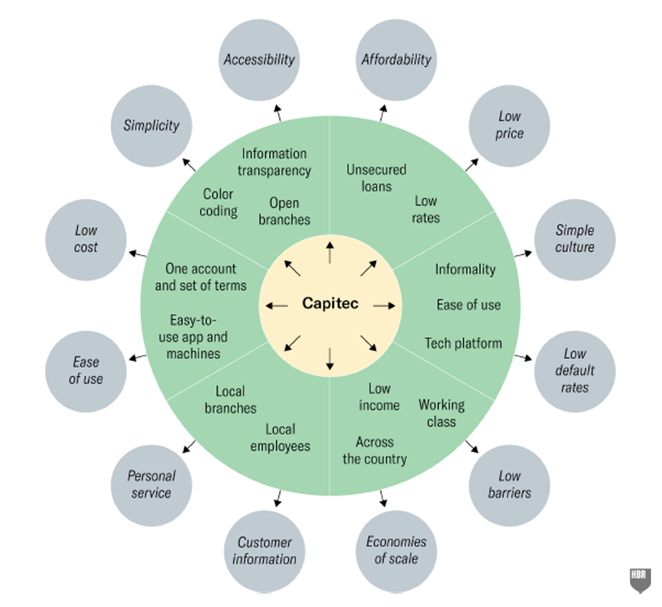

点击可查看大图

上述的图例是《哈佛商业评论》文中指出的“错误示例”。作为读者,你是否会看出这张看似“美观”的,说明企业(一家银行)战略的可视化图表的问题?作者认为,这张图的问题在于,缺乏中心思想,支撑观点,以及两者之间的层次链接,颜色的使用没有彰显层次和逻辑,没有采用横向的、从左到右的展示(符合人眼和人脑阅读和分析的信息的习惯),结果是,这张图背后想要表述的战略,就难以清晰地彰显。[6]

因此,如何能够将战略,有逻辑、有层次的展示在图表中,这一项综合的能力,是将艺术、人脑科学、专业(法律、财务、投资、营销等)的高超融合。

也恰恰因为如此,在欧美,创始人、融资方、甚至连老道的PE投资人都聘请专业的演示顾问提升演示和说服的实战能力——通过与这样的“设计师”合作,对于内容和形式进行精妙的设计,并且进行充分“内测”,以达到“一击见效”的神奇效果。

点击可查看大图

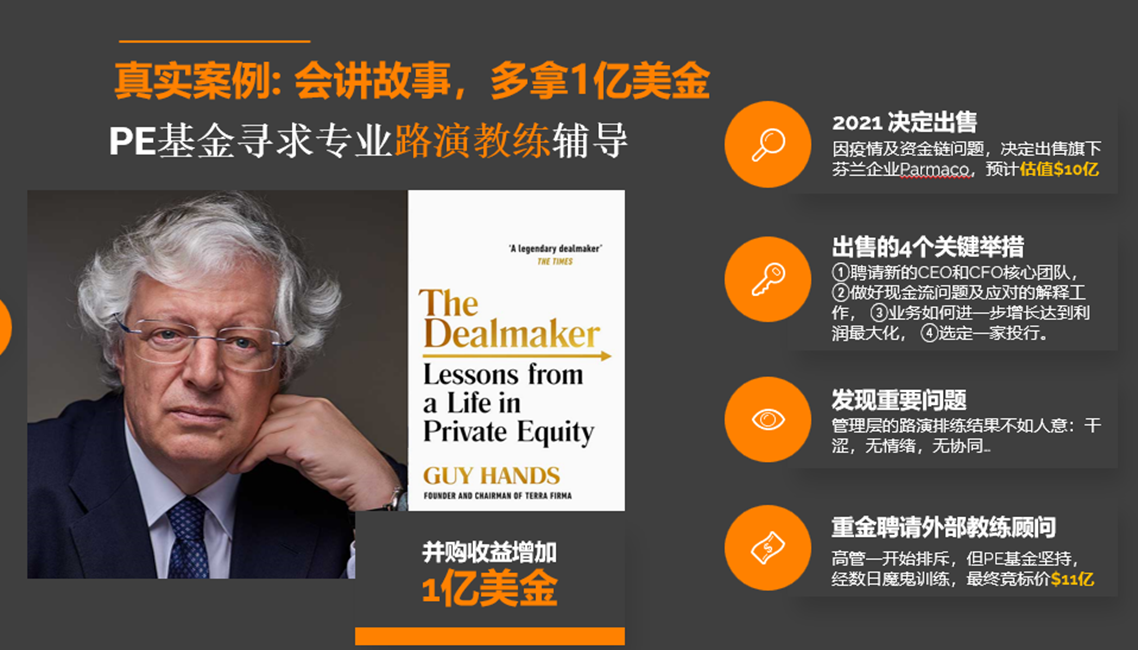

以上这张是笔者在围绕创始人如何做好融资路演(以及法庭辩论)的教学分享中采用的一张PPT(本身也考虑了美学设计和人脑认知科学的因素),内容援引了欧洲知名PE基金泰丰资本 (Terra Firma) 的合伙人盖伊·汉兹 (Guy Hands) 的真实案例,在他出售旗下的被投企业的时候,重金聘请外部的路演教练顾问,为公司的CEO、CFO进行演示和沟通的辅导。虽然部分高管一开始是排斥的,认为自己担任高管多年,说话还需要培训?但最终都接受了这样的训练。

这么做最终带来了什么样的投资回报?最终公司竞标价高达11亿美金,超出之前的预期估值一亿美金。也就是说,经过专业设计的演示,带来了1亿美金的额外价值!

无论你是创始人、CEO还是公司法务、外部律师,是否意识到了视觉化设计、路演背后的重要价值?

三、小结:注意力稀缺时代的终极对决

以上是关于视觉化叙事对于律师、法官、投资人、创始人所带来的日益重要、甚至是“颠覆性”的价值影响——这是整体新时代沟通技能的一个组成部分,不管是能帮你多要到2个亿人民币甚至1亿美金的估值溢价,还是能帮你在法庭上瞬间“重构”法官对你的不利认知,你都希望成为这样的“人生赢家”。

需要说明的是,要想达到出神入化的效果,并非仅仅靠视觉化叙事,笔者亦非强调形式替代内容的深度。视觉化设计、可视化叙事等方法,归根结底只是工具,其真正的价值在于帮助我们在极为有限的时间窗口内,更高效地传递核心观点、抓住受众的注意力。决定成败的根本,始终是对底层逻辑的把握、对主要矛盾的精准提炼,以及对问题本质的深刻洞察。

四、未完待续:直击内心的路演

从融资路演的维度审视,要想达到打动观众、激发投资兴趣、甚至估值翻倍,更是需要一系列的要素提升:20-30分钟的演说流程是否有成功的“方程式”?导致创业者难以打动投资人的常见错误有哪些?开场和收尾为何如此重要,该如何设计?《商业计划书》应该多长?不同的场景,应该如何设计长短不同的介绍材料?

投资人像法官一样,拥有挑剔和犀利的眼光,所以有效的沟通——要有架构全局的框架思维、以叙事打动受众的故事思维,也需融入能引发共鸣的情感张力;既要善用数据支撑的数字思维强化说服力,也要通过得体的身体语言传递专业形象,更要具备掌控全场的节奏能力与巧妙引导话题、掌控节奏的反客为主智慧。笔者未来也将逐步与广大读者分享。

在注意力日益稀缺的时代,输家和赢家之间的差距将会日益拉大,而如果能够掌握这背后的一整套“秘密武器”(包括认知科学和视觉美学),借助外力,达到事半功倍、立竿见影的效果,就可能做到逆风翻盘、捷足先登,甚至一骑绝尘;这也就是纳瓦尔所提到的,能加速自己成功的、神奇的“杠杆”力量。

[注]

[1]You Should Be Able to Boil Your Strategy Down to a Single Clear Visualization, 作者João Cotter Salvado 和Freek Vermeulen,《哈佛商业评论》2025年7-8月期,第98页。

[2]关于种子轮融资情况的报告分析,见https://www.cultivo.me/post/my-top-5-take-aways-from-docsend-s-2023-pre-seed-report.

[3]同注1。

[4]这个并购交易中存在典型的信息不对称问题,在实践中,如果不引入多家“竞价”机制的话,很难解决。但当时由于时间以及外部环境关系,难以推行竞价,所以,能够谈出多少“溢价”,就得仰赖出售方这边的沟通艺术了。

[5]Giuseppe Marzio, Winners Have a Story, (英) Rethink Press,第120-121页。

[6]同注1。