浅谈港股上市项目中特殊股东权利处理方式——从发行人境内律师角度

浅谈港股上市项目中特殊股东权利处理方式——从发行人境内律师角度

自2024年以来,申报港股上市的境内企业数量显着增多。在申报港股上市的过程中,拟上市企业和投资人股东不得不面对投资人股东所享有的特殊股东权利如何处理这一问题。为了顺利推进企业上市,各方原则上会按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《新上市申请人指南》(2024年9月)(以下简称“《联交所指南》”)的要求对相关权利进行终止或作出其他安排。在符合香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)法规及审核要求的背景下,拟上市企业、投资人股东出于各自利益诉求亦存在一定的博弈的空间。

由于属于香港联交所审核范畴,该问题原则上需要以港股上市项目中发行人境外律师的意见为准。考虑到在实操中拟上市企业客户或投资机构客户对该类问题频繁咨询,并且与该问题相关的协议亦主要由发行人境内律师处理,笔者基于在项目中遇到的实例,从发行人境内律师的视角出发,对港股上市项目中特殊股东权利处理方式的做了一些总结与思考,供各方参考。

一、特殊股东权利的范围及处理原则

(一)香港联交所层面

根据《联交所指南》第4.2章“首次公开招股前的投资”之“首次公开招股前投资者的特别权利”,“未涵盖所有其他股东或不符合《首次公开招股前投资指引》的特别权利必须于上市前修订或终止。该等权利可于上市前存在并行使,直至申请人成功上巿为止。”

基于上述,企业上市后的所有股东原则上均应受平等对待,不延伸至所有其他股东的特别权利在上市后不得继续生效,并且相关股东需要在企业首次递交上市申请前,同意相关特殊股东权利按照《上市规则》《联交所指南》的要求终止,这其中即包括投资人股东对拟上市企业所享有的优先认购权、回购权、优先清算权等常见特殊股东权利。

另根据《联交所指南》第4.2章“首次公开招股前的投资”之“首次公开招股前投资者的特别权利”,“除非另有规定,一名股东授予另一名股东的权利或股东(包括控股股东)之间的协议属于私人安排,一般不受《首次公开招股前投资指引》的规限。”即原则上,受《联交所指南》规制的特殊股东权利仅包括拟上市企业作为义务方的相关权利,而不包括股东之间的特殊权利安排。但需特别指出的是,由拟上市企业控股股东授予上市前投资者的任何可撤回投资的权利,需要在首次递交上市申请前予以终止。

从上述规定可见,相较于A股上市项目的审核要求,港股上市项目在审核时会更严格地要求对控股股东或实际控制人作为义务方的相关安排予以终止。在A股上市项目中,根据《监管规则适用指引——发行类第4号》的相关规定,对于拟上市企业控股股东或实际控制人作为义务方的对赌条款在满足特定条件情况下可以于申报时予以保留。

(二)中国证监会层面

中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及其配套指引,并未对发行人如何处理其投资人享有的特殊股东权利进行明确规定,仅要求发行人应在备案报告和境内法律意见书部分披露或说明存在特殊股东权利安排或涉及股份的特殊约定的情况。从已公开披露的反馈问题来看,中国证监会对特殊股东权利的问询主要为是否影响控制权稳定性、是否可以保留及应如何终止、是否符合境外监管要求和上市地规则等角度出发。

二、特殊股东权利的具体处理方式

(一)各类常见特殊权利的处理方式

上市前投资人股东的特殊股东权利的具体处理要求主要见于《联交所指南》“4.2 首次公开招股前的投资”之“首次公开招股前投资者的特别权利”部分。整体来说,投资人股东享有的回购权[1]需要在企业首次递交上市申请前终止,其他特殊股东权利一般需要在拟上市企业完成上市之时终止,企业与股东需要在递交上市申请前就上述安排书面达成一致。

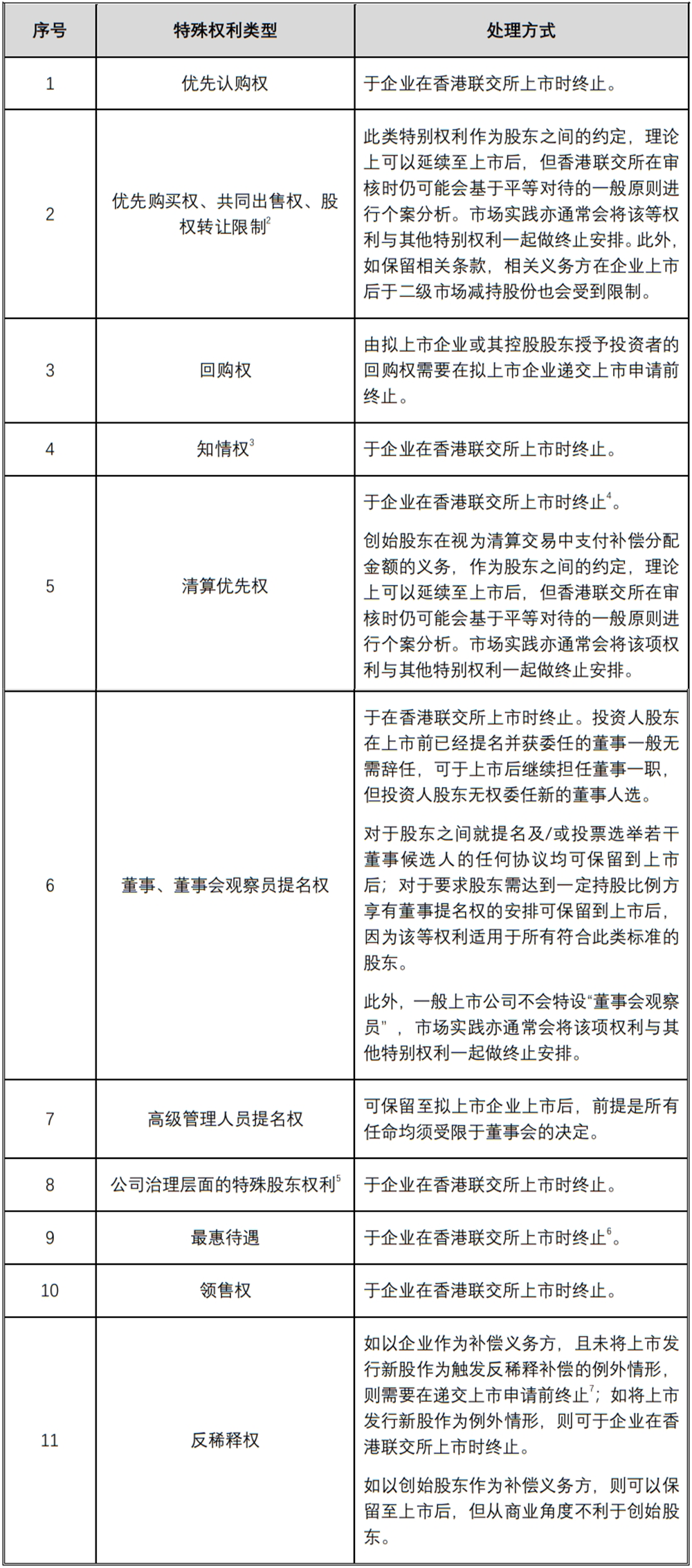

结合笔者的项目实操经验,各类常见特殊权利的处理方式具体如下:

点击可查看大图

(二)关于回购权的常见问题

上述权利中,回购权为投资人股东享有的核心特殊股东权利。实操中,在遵守香港联交所相关规则的框架下,投资人股东与拟上市企业仍可能会对回购权的具体终止安排进行博弈与拉锯。结合笔者的项目实操经验,其中值得讨论的几个常见问题如下:

1. 关于权利效力恢复机制

如上文所述,无论是拟上市企业还是控股股东作为回购义务方,投资人股东所享有的回购权都需要在发行人递交上市申请前予以终止(通常在协议中会约定为递交上市申请的“前一日”终止)。

值得注意的是,根据《联交所指南》,“倘撤资权仅可在上市未果时行使,且将于上市时终止,则撤资权可于首次呈交表格当日或之后存在。”其中“上市未果”的例子包括“发生任何事件导致申请人无法遵守上市要求或上市申请被撤回╱拒绝╱退回╱失效”。基于上述,在要求将回购权于递交上市前终止的同时,香港联交所允许对终止的回购权设置效力恢复条款。经笔者梳理,常见的效力恢复触发情况包括:(1)上市申请被驳回、否决或被终止审核;(2)拟上市企业单方面决定终止上市或撤回上市申请;(3)拟上市企业递交的上市申请失效且未及时续期;或(4)于首次向香港联交所递交上市申请后的一定期限内公司仍未能完成本次发行上市。

对于上述第(3)种情形,根据香港联交所相关规则,企业向香港联交所递交的上市申请的有效期为6个月,即递交上市申请届满6个月之时上市申请将失效,需要重新递交(即Refile)。结合当前香港联交所、中国证监会的审核进度,拟上市企业需要重新递交上市申请的情况并不少见。在部分项目中,投资人股东为了促使拟上市企业尽快继续推进上市,可能会考虑要求将拟上市企业未能在一定期限内及时重新递交上市申请作为回购权的效力恢复触发条件。关于该期限的长短,实践中常见的约定为3个月或6个月。

对于上述第(4)种情形,投资人股东将该情形作为回购权效力恢复的情形之一,主要系考虑避免其享有的回购权被无限期终止而设置一个“最终期限”,特别是按照原有约定发行人实现上市的期限已经临近或已经届满的情况下。上述考虑具有一定合理性,拟上市企业一般情况下对将该情形作为回购权效力恢复条款的安排接受程度也相对较高,实践中较常见的期限为12个月或18个月。结合目前审核流程与实践,自首次递交上市申请至完成发行上市往往超过12个月,建议企业结合自身实际情况把握。

另外值得探讨的是,笔者经办的部分项目中,双方可能会对回购权是否仅于发行人“首次”递交上市申请时终止进行争论,从企业角度可能不希望明确为“首次”,即只要递交上市申请回购权即终止,这样即使后续效力恢复,企业重新递交上市申请时亦无需再与投资方重复沟通;从投资人股东角度则一般希望明确为“首次”,即一旦回购权效力恢复,后续企业重新递交上市申请时双方需再就回购权是否终止另行协商,投资方将结合发行人上市进展、审核实践等多重因素进行综合考虑。作为相对折中的一种方式,部分项目中双方会约定,如发生前述恢复特殊权利的情形后,经股东会决议企业再次提交正式上市申请的,则已恢复的特殊权利条款将再次终止。

需要注意的是,如回购权设置效力恢复机制,拟上市企业所聘请会计师会考虑权利恢复的可能性,结合发生概率以负债形式在财务报表上体现回购权的影响。企业需结合自身实际情况权衡条款设置。

2. 关于回购权不终止的影响

在笔者的项目实操中,拟上市企业会经常询问,如果个别投资人股东始终不配合终止回购权条款,是否影响企业港股上市计划。结合与境外律师及其他中介机构的讨论,如果个别投资人股东的回购权未在发行人递交上市申请前终止,理论上不一定会导致企业无法进行递交上市申请[8]。

但根据《联交所指南》,“撤资权必须在首次呈交表格前终止。倘申请人未能遵守上述规定,则申请人股份的首个交易日将由首次呈交表格当日仍存在的撤回投资权利被行使或终止之日起计延后120日。”基于上述,拟上市企业股份的上市时间需要自回购权被终止或行使之日起延后120天。

虽然根据当前的审核实践,港股项目整体审核时间大多超过120天(此处计入境外上市备案申请的审核时间),但我们仍建议在拟上市企业递交上市申请前终止回购权,以免对后续补充信息披露造成负担,或因终止时点过于延后而对企业上市进程造成不利影响。

3. 对企业股改的影响

H股上市项目中,拟上市企业在提交上市申请前,需要将其组织形式由有限责任公司需要整体变更为股份有限公司(以下简称“股改”)。由于股改系有限责任公司以其截至股改基准日的净资产进行折股,如股改会计师要求,企业通常会在股改阶段即与投资人股东协商对由企业作为义务方的回购条款进行终止,以免在会计处理上对截至股改基准日的净资产金额造成影响。

在H股上市项目中,如拟上市企业尚未完成股改,其对待回购条款的常见操作方式有两种:(1)如所聘股改会计师未强制要求,在未对企业作为义务方的回购条款进行终止的情况下完成股改,即将特殊股东权利终止的工作延后至上市申报阶段。根据笔者的项目经验,在这种操作下,后续在申报上市前对回购条款进行终止时,需要明确约定该条款视为自始无效且不设置效力恢复机制,否则企业所聘请上市会计师可能会基于香港会计准则对企业股改时的净资产金额进行调整[9];(2)如所聘股改会计师强制要求,在股改时即将企业作为义务方的回购条款进行终止,申报上市阶段仅需要与投资人股东协商由控股股东作为义务方的回购条款及其他特殊股东权利条款。

(三)投资人股东可能的保障机制

《联交所指南》“4.2 首次公开招股前的投资”之“首次公开招股前投资者的特别权利”,“基于对首次公开招股价格或市值的折让而调整买入价的条款(无论是由申请人还是由股东履行),均须在上市时终止”,但“向首次公开招股前的投资者提供固定回报率(实际调低每股股价)及由股东履行的条款,前提是该等条款不是根据:(1)首次公开招股价格的折让;或(2)股份在首次公开招股时市值的折让而定。”基于上述,如投资人股东由于对拟上市企业上市后的股价或市值表现存在疑虑从而寻求一定保障,则在不与拟上市企业发行价格、市值挂钩的情况下,可考虑与企业控股股东就投资人股东认购企业股份的估值调整机制进行协商,例如约定投资人股东有权以增资款为基数取得一定年化收益率的固定投资回报。

此外,《联交所指南》还规定“由申请人支付或与股份的市价或市值挂钩的任何财务补偿须于上市时终止”,同时规定“由股东支付且与股份市价或市值并无挂钩的财务补偿可延续至上市后”,其中“财务补偿”包括“盈利保证及未能实现合资格首次公开招股(即符合与首次公开招股前投资者协议同意的若干条件的首次公开招股)的补偿”。基于上述,类似于上文所述估值调整机制,在不与拟上市企业股价或市值挂钩的情况下,投资人股东可考虑与企业控股股东基于企业业绩表现或是否完成双方原本约定的“合格上市”协商财务补偿安排。

需要说明的是,笔者经办的项目中较少遇到企业与投资人股东达成上述估值调整或财务补偿安排。这在一定程度上是由于,如果企业与某股东达成上述安排,则企业需要对此进行信息披露,从而需要面对来自于其他投资人股东要求给予同等待遇的压力。

三、关于项目中的工作机制

港股上市项目中的特殊股东权利终止问题,其本质是基于香港联交所的要求对相关股东权利进行调整,故最终各方达成的安排是否符合香港联交所的上市审核要求属于境外律师判断并发表意见的范畴,其中以发行人境外律师为主。但由于包含相关权利条款的交易文件(常见于拟上市企业的股东协议或公司章程)及后续约定权利调整安排的协议均适用中国境内法律,或者处理该等文件并不在发行人境外律师的工作范畴内,通常也需要境内律师的深度参与,其中以发行人境内律师为主。

基于上述,对于港股上市项目中特殊股东权利的终止工作,通常会由发行人境内外律师共同牵头推进,并在过程中由会计师、保荐人及其境内外律师提供必要的建议。根据笔者的项目实操经验,在具体工作上,一般由发行人境内律师负责起草调整特殊股东权利的相关协议,并由发行人境外律师对协议条款进行审阅,同时亦征求其他中介机构意见;协议条款的协商谈判则多由发行人境内律师负责,发行人境外律师在必要时介入,基于香港联交所规则对相关条款向投资人股东进行阐释。在部分项目中,为了便于企业及各方中介对权利调整安排有系统的掌握,发行人境内外律师会共同牵头准备关于调整特殊股东权利的备忘录。

四、结语

港股上市进程中,特殊股东权利的处理是企业治理结构重塑的关键环节。对企业而言,这是满足联交所严格监管要求、建立公众公司透明治理标准的必经之路,也是优化股权结构、吸引更广泛投资者、奠定未来规范运作基础的重要契机;对投资人股东而言,这意味着一系列优先权利的调整或终止,理性评估得失、积极协商替代性安排是保护自身长期利益、分享企业上市红利的务实选择。妥善处理特殊股东权利,平衡合规要求与股东核心诉求,是企业成功登陆港股的坚实保障和前提。

[注]

[1]即《联交所指南》规定的“撤资权”,包括“申请人或控股股东授予首次公开招股前投资者的认沽期权、赎回或回购权利,又或允许申请人或控股股东回购首次公开招股前投资者股份的权利(如认购期权)。

[2]即未经投资人股东同意,创始股东及其控制主体(例如员工持股平台)不得转让其所持拟上市企业股权。

[3]仅针对投资人股东享有的超出一般公众股股东所享有的股东知情权范围的、可能造成获知内部信息的知情权。

[4]如清算优先权条款中除法定触发清算情形外还约定了“视同清算事件”,则部分会计师可能会要求在递交上市申请前终止该条款且不设置效力恢复机制,否则会以负债形式在财务报表上体现清算优先权的影响。

[5]主要为在董事会、股东会会议召开及决策方面的特殊权利,例如公司重大事项需要经一定比例的投资人股东或其委任董事同意方可实施。

[6]根据《联交所指南》,如果相关条款获修改为包含明确的“违反诚信责任”条款,使董事可在遵守该条款会违反其诚信责任时不理会该条款,则该项权利可延续至上市后。截至目前,笔者在实操中尚未遇到加入上述“违反诚信责任”条款的案例。

[7]部分会计师可能会进一步要求不设置效力恢复机制,否则会以负债形式在财务报表上体现反稀释权的影响。

[8]实操中,在这种情况下,保荐人可能会要求在申报前将全部投资人股东享有的回购权完成终止,具体取决于保荐人的内核要求。

[9]对于清算优先权条款、反稀释条款(企业作为义务方),由于涉及企业的潜在责任,部分会计师可能也会要求于上市前终止,并约定视为自始无效且不设置效力恢复机制,否则也会对企业股改时的净资产金额作出同样的会计调整。