中企出海美国系列——美国《虚假申报索赔法》下的采购合规与风险

中企出海美国系列——美国《虚假申报索赔法》下的采购合规与风险

引言

随着全球合规监管持续趋严,越来越多中国企业将目光投向海外市场,尤其是在参与美国政府采购项目时,更面临着前所未有的法律风险和合规挑战。近期,美国司法部公布的一起涉及境外企业的和解案,再次释放出明确信号:在与美国政府签订的采购合同中,如果未依法或依约在应提交的政府采购合规性文件(如投标与报价文件、利益冲突及合规声明、采购诚信声明等)中如实体现中介费用或形式上合理的付款安排,则可能触发《虚假申报索赔法》(False Claims Act,简称“FCA”)项下的严厉追责。这类案件不仅反映出美国政府对采购诚信与合规声明真实性的高度重视,也提示跨国企业应关注其在项目拓展、合同履约乃至内部审批机制中存在的合规薄弱环节。本文将基于涉事企业在发现其在美国政府采购活动中存在潜在违规行为后的应对策略,结合FCA的法律框架与“采购诚信条款”的规范逻辑,深入分析跨国企业参与美国政府采购项目时应警惕的风险点,并提出具有操作性的合规建议。

一、案件回顾

2025年7月,美国司法部宣布与一家境外注册的企业达成和解协议,该企业同意支付87.6万美元,以了结其涉嫌违反《虚假申报索赔法》(False Claims Act, 简称“FCA”)的民事指控。尽管案涉金额并不高,该案件反映的政府采购合规风险和执法趋势,值得所有参与美国政府采购项目的企业高度关注。

据公开信息披露,该企业曾通过某政府采购项目为美方海外军事设施提供设备或服务。项目启动前,该企业向一名中间人支付了费用,用于获取项目信息及协助达成交易。然而,该笔被视为“牵线费”的付款并未按要求向政府披露,也未在合规声明中列明。相反,该企业在合同签约前向美国政府提交了正式的合规声明,承诺其未向未经授权的第三方支付任何佣金或费用。

这一与事实不符的合规声明,构成了该企业对美国政府的虚假陈述,进而触发了FCA下关于“虚假或误导性声明”的法律责任。美国司法部及相关监察机构明确表示,隐瞒中介费用、提交虚假证明的行为,严重破坏了联邦采购体系的诚信基础,其今后将加大对此类行为的执法力度。

二、《虚假申报索赔法》(FCA)的适用范围和构成要件

本案所涉及的核心法律为《虚假申报索赔法》(FCA)。该法是美国政府用于打击涉及联邦合同、联邦拨款以及其他联邦资金支付过程中的欺诈行为的重要法律工具。为了更好理解该案中为何“牵线费”及“虚假或误导性声明”会触发FCA责任,有必要进一步分析《虚假申报索赔法》(FCA)的适用范围和虚假申报索赔行为的构成要件。

1、适用范围

《虚假申报索赔法》(FCA)主要用于打击任何人从美国联邦政府 “骗取钱款”的行为。凡是由㺯国联邦政府支付的款项,无论是合同价款、科研资助、医保报销还是其他形式的政府拨款,任何申领者都必须确保申请内容真实、合规。

FCA不仅适用于美国本土企业或个人,对于境外公司或境外行为,只要涉及美国政府的资金或与其签订的合同,也可能受到FCA的约束。比如,海外公司通过美国政府采购合同提供产品或服务,如果提交了虚假的付款请求或合规声明,就可能违反FCA[1]规定。

只要涉及美国政府资金或合同,无论供应商或行为所在地是否在美国,都可能受到FCA的管辖。FCA 是民事法,但其调查与执行常常与美国的其他法律法规并行,如《反回扣法》(Anti-Kickback Statute)、联邦采购条例(Federal Acquisition Regulations)等,并与其形成联合监管机制。

2、构成要件

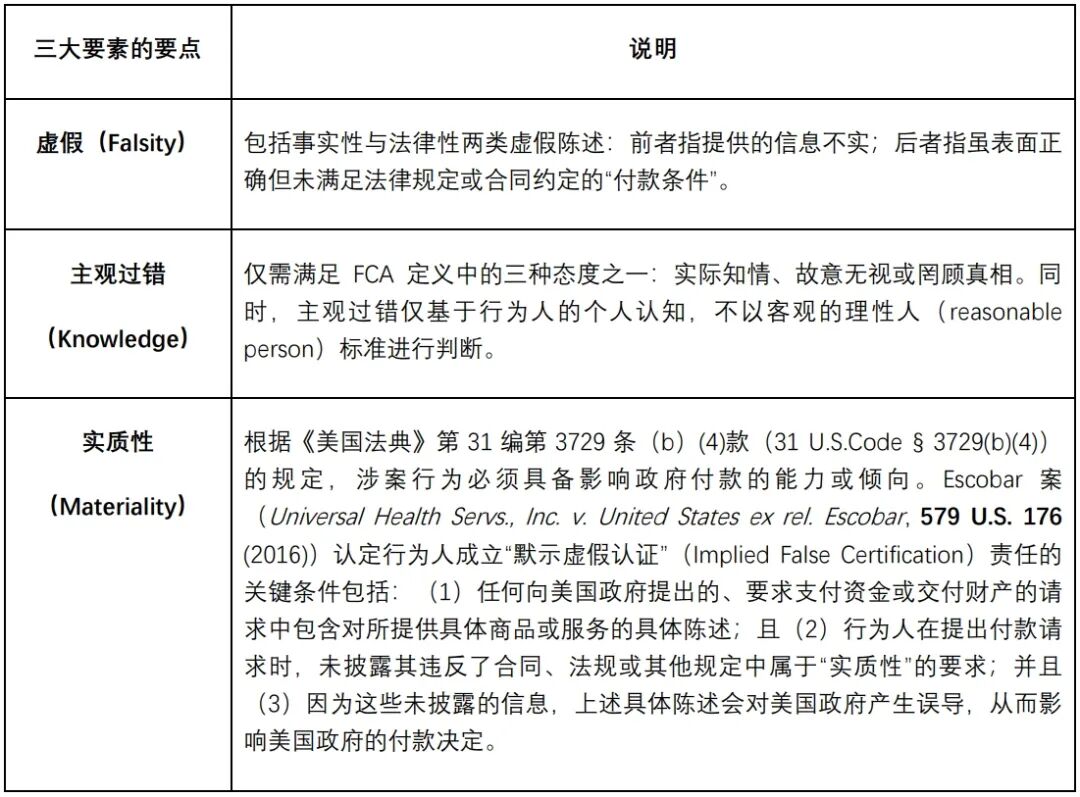

理解《虚假申报索赔法》(FCA)的适用,不仅要看某行为是否涉及美国政府资金,还需判断该行为是否满足该法所规定的构成要件。一般而言,是否触发FCA项下责任主要通过三大要素进行判断:(1)是否存在虚假或误导性的陈述;(2)行为人是否具有主观过错;(3)相关虚假或误导性陈述对美国政府的付款决定是否具有实质性影响。针对前述三大要素中关键点的具体说明如下:

点击可查看大图

三、“采购诚信条款”的来源与约束

前述美国司法部与境外企业和解协议案的另一个关键点在于“采购诚信条款”(Procurement Integrity Clause)。对该条款的分析,将有助于理解为何一笔未披露的中介费用会演变为严重的合规事件。

在美国政府采购中,《虚假申报索赔法》(FCA) 往往与其他采购相关法律和合同条款交织适用,其中尤为重要的是“采购诚信条款”。该条款不仅是合同中的强制性合规要求,其中涉及的信息与《虚假申报索赔法》(FCA) 中的“虚假或误导性陈述”责任亦高度相关。在前述案例中,涉案企业未披露的中介费用及相关信息,正涉及“采购诚信条款”中关于披露义务与信息保护的要求,因此有必要对该条款的法律渊源和约束内容作出进一步分析。

1、法律渊源

“采购诚信条款”(Procurement Integrity Clause)源自美国《采购诚信法》(Procurement Integrity Act),其最初于1988年作为《联邦采购政策法案》(Office of Federal Procurement Policy Act)的修订条款出台,现已被编入《美国法典》第41编第2101至2107条(41 U.S.Code § 2101-2107)。该法律的立法初衷在于维护美国联邦政府采购过程的公平性、公开性与诚信原则,防止不当影响、利益输送、内幕交易和信息滥用等行为破坏美国政府采购体系的公正性。

该法律的主要实施细则体现在《联邦采购条例》(Federal Acquisition Regulation,简称FAR)中,尤其是FAR第3.1部分的第3.104条款。这一部分内容作为“采购诚信条款”的核心规范,明确规定了美国政府在政府采购过程中对竞标者信息与评审资料(如评审标准的具体适用结果、评分表、排名或比较分析、候选人名单、授标建议及相关书面报告等)具有保密义务。该条特别强调政府工作人员、采购人员、承包商及其代表不得在合同授予前非法获取、使用或披露“源选择信息”(source selection information)或“投标报价信息”(bid or proposal information)。任何未经授权接触、传播或利用上述信息的行为,都将被视为破坏了采购程序的完整性,可能构成违法行为。

除了信息保护要求外,该条款还对政府采购人员在离职后的就业安排施加了约束。具体而言,曾在采购中担任重要决策职务的政府官员,在离职后一年内不得接受来自与其任内有关的合同承包商的聘用或经济利益。这一所谓“冷却期”制度旨在防止政府官员在任期内为个人谋取私利,同时确保公共资源的公平分配。这些限制不仅直接适用于政府人员,也对拟雇佣前政府官员的承包商构成间接约束,违反者可能面临已签订的政府采购合同被无效、从政府采购名单中除名(debarment)、行政处罚,甚至刑事追责等严重后果。

2、“采购诚信条款”在合同实践中的适用

在美国政府采购合同实务中,“采购诚信条款”往往被作为强制性条款纳入美国政府采购合同,合同双方均需签署相关的声明或保密协议。即便合同文本中未直接列明“采购诚信条款”,依据美国联邦合同法的“Christian Doctrine”,凡属于公共采购领域的根本性政策,其内容也可作为默示约定被纳入合同并对双方产生约束力。美国法院在G. L. Christian and Associates v. United States, 312 F.2d 418, 160 Ct. Cl. 1 (Ct. Cl. 1963)一案中明确指出,某些根本性采购政策具有“法定默示效力”,即使合同中未明确约定,也不影响其依法执行。

因此,“采购诚信条款”不仅是道德要求,更是法律义务。在实践中,其约束力不仅延伸至美国本土企业,也同样适用于所有参与美国联邦政府采购项目的跨国公司和海外供应商。企业在拓展美国政府采购业务时,必须强化对在美国联邦政府采购过程中获取信息的审查与管理,确保任何佣金、中介安排或人员往来都符合美国法律对信息保护和利益冲突的规定。否则,某行为即使依照行为发生地的法律规定是合法行为,一旦影响到美国政府采购程序的诚信性,也可能引发合规风险乃至法律责任。

四、主动披露成为企业减责关键

本案中,尽管涉案企业的行为触发了FCA责任,但其最终仅以87.6万美元达成和解,得益于涉案企业在事后采取的应对策略。司法实践中,主动披露、及时纠正与配合调查已逐步成为美国政府决定处罚力度的重要因素。

涉案企业曾在2023年由企业内部合规部门就其在美国政府采购活动中的潜在违规行为发起主动审查,随后向美国司法部主动报告其审查发现的潜在违规行为、主动提交资料并配合全面调查。涉案企业的前述应对策略成为其争取减轻处罚措施的重要因素。美国司法部近年来不断释放信号,鼓励企业在发现潜在违法行为后及时采取内部调查并主动向监管部门披露。例如,在2025年1月的GS Foods案件中,企业因主动报告竞标违规问题,也获得了类似的减责处理。这些案例表明,主动报告潜在违规行为已逐渐从合规“建议”上升为企业争取减轻监管执行或处罚措施的重要策略。

五、跨国企业需警惕的合规风险与建议

近年来,美国政府持续加大对联邦采购领域的监管力度,尤其关注承包商在招投标、合同履行及申请政府付款过程中是否存在虚假陈述、隐性利益输送或未披露的第三方付款安排。在多个执法案例中,即使涉案企业并非美国本土公司,只要合同关系中涉及美国联邦政府资金或项目,都必须严格遵守相关的美国法律,包括《虚假申报索赔法》(FCA)和《采购诚信法》。值得注意的是,美国监管机构已多次重申,对主动识别问题并及时披露违规风险的企业,将予以更宽容的处理;而对于企图隐瞒不当支付或误导美国政府机构的行为,则保持高压态势,追责态度明确。

因此,对于参与美国政府采购项目或有意拓展海外市场的中国企业而言,构建健全、可执行的合规体系,不仅是防范法律风险的底线要求,更是赢得海外客户和监管方信任的必要前提。为此,我们提出以下几点合规建议:

首先,企业应建立并定期更新有关中介佣金、牵线费用及第三方付款的内部合规政策。所有支付行为都应存有清晰的审批流程、明确的合同依据、尽职调查等全套记录,确保不存在“灰色地带”或未经授权的激励安排,从源头上杜绝违规风险。

其次,建议在公司内部建立专门面向跨境项目的合规审查机制。尤其对于涉及政府采购的合同,应在立项初期就启动合规评估,并将该评估贯穿合同履行的全过程。对于高风险节点,如与第三方合作、境外付款、中介参与等情形,应设立定期审查、预警提示和风险复盘制度,实现从事前防范到事后总结的闭环管理。

最后,企业一旦在运营中发现可能存在的违规线索,应立即组织合规或法律团队开展初步调查,并根据情况判断是否适用“主动披露”机制。在问题尚未触发监管部门调查前,主动提交相关情况、采取改进措施,同时在调查过程中,积极向美国司法部或其他主管机关提供所需文件、数据、人员访谈及其他协助,从而争取从宽处理,降低处罚力度。企业积极采取上述措施也能在一定程度上体现其对诚信经营与风险管理的高度重视,有助于树立企业诚信的口碑及良好的品牌形象。

总之,在当前国际监管力度不断加大的背景下,中国企业在 “走出去”的过程中,必须以更加透明、稳健和合规的姿态面对日益复杂的法律挑战。这不仅关系到企业的声誉和经济安全,也关乎其在全球市场的可持续发展能力。

[注]

[1]https://www.justice.gov/d9/civil/legacy/2011/04/22/C-FRAUDS_FCA_Primer.pdf