新《上市公司治理准则》修订解读

新《上市公司治理准则》修订解读

2025年10月16日,中国证监会公布了《上市公司治理准则》(以下简称“新准则”)[1],自2026年1月1日起施行。这是2025年以来对《上市公司治理准则》的第二次修订,本次修订旨在督促公司经营管理层忠实、勤勉履职,防范控股股东、实际控制人滥用控制权损害公司及中小股东利益。

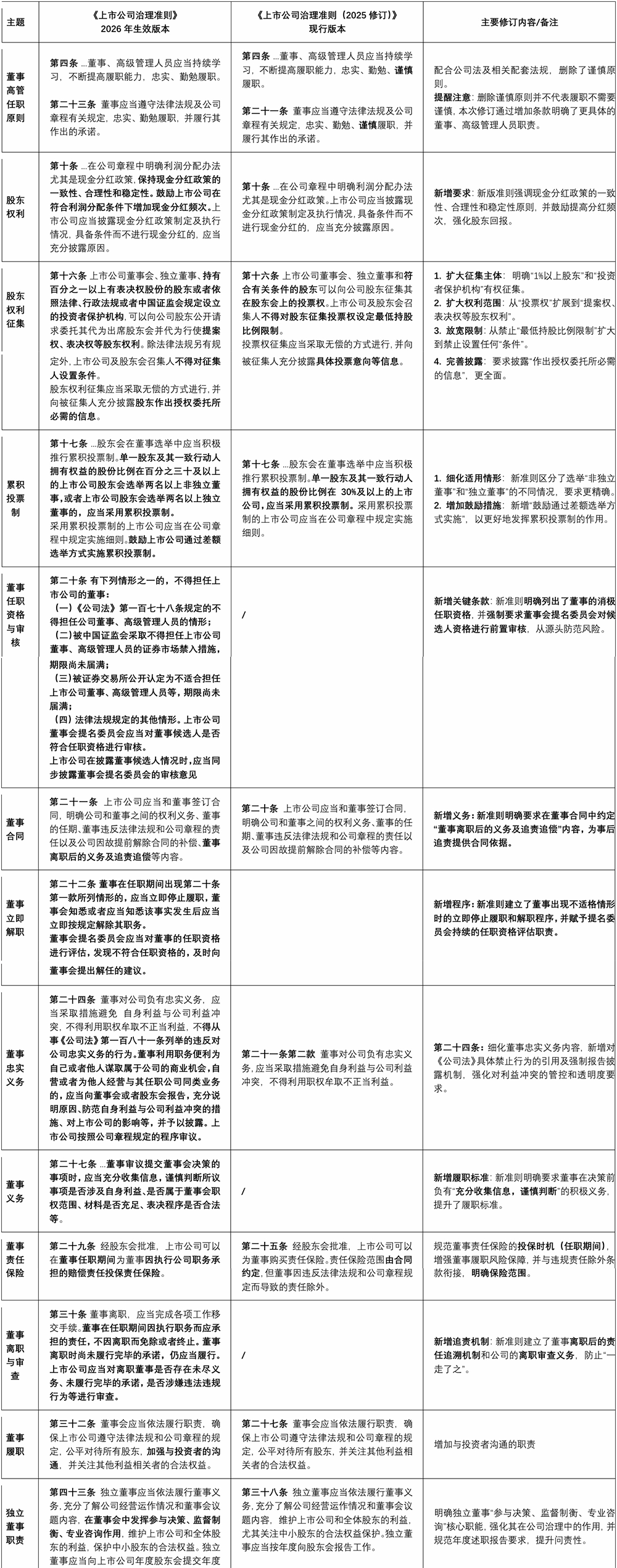

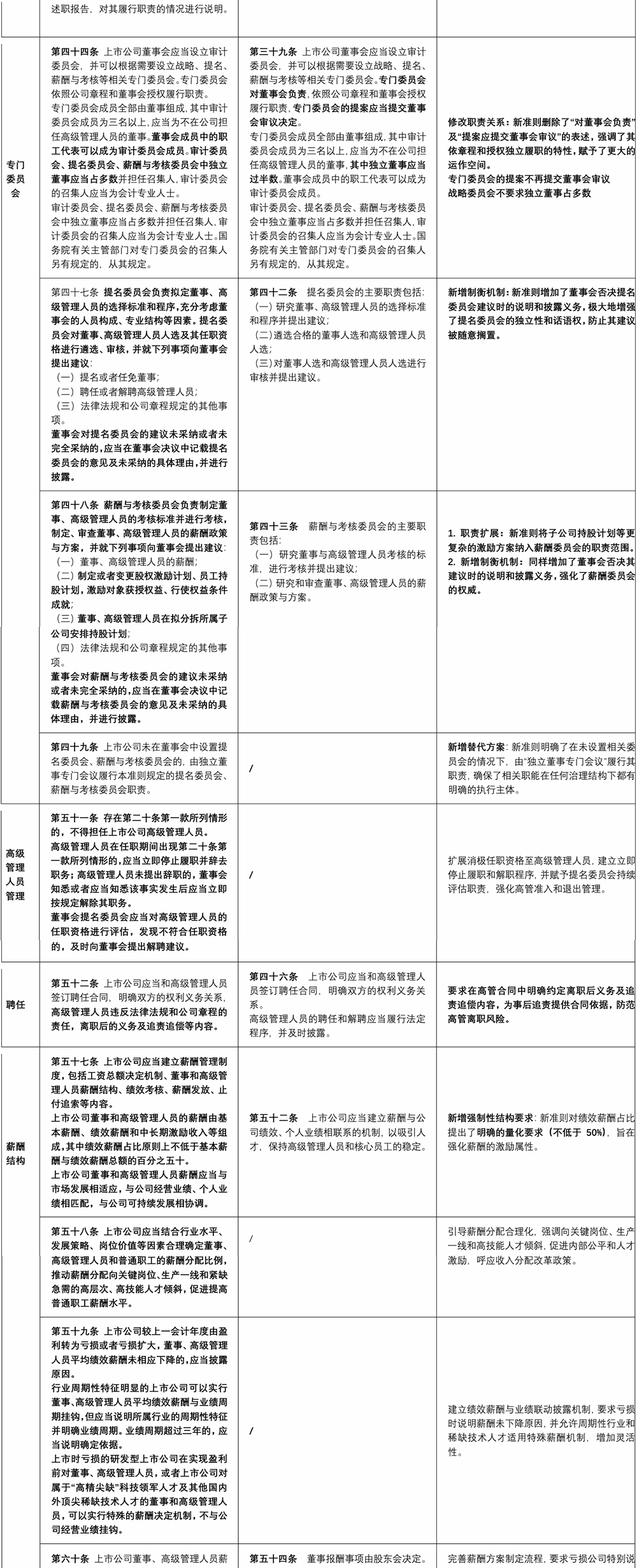

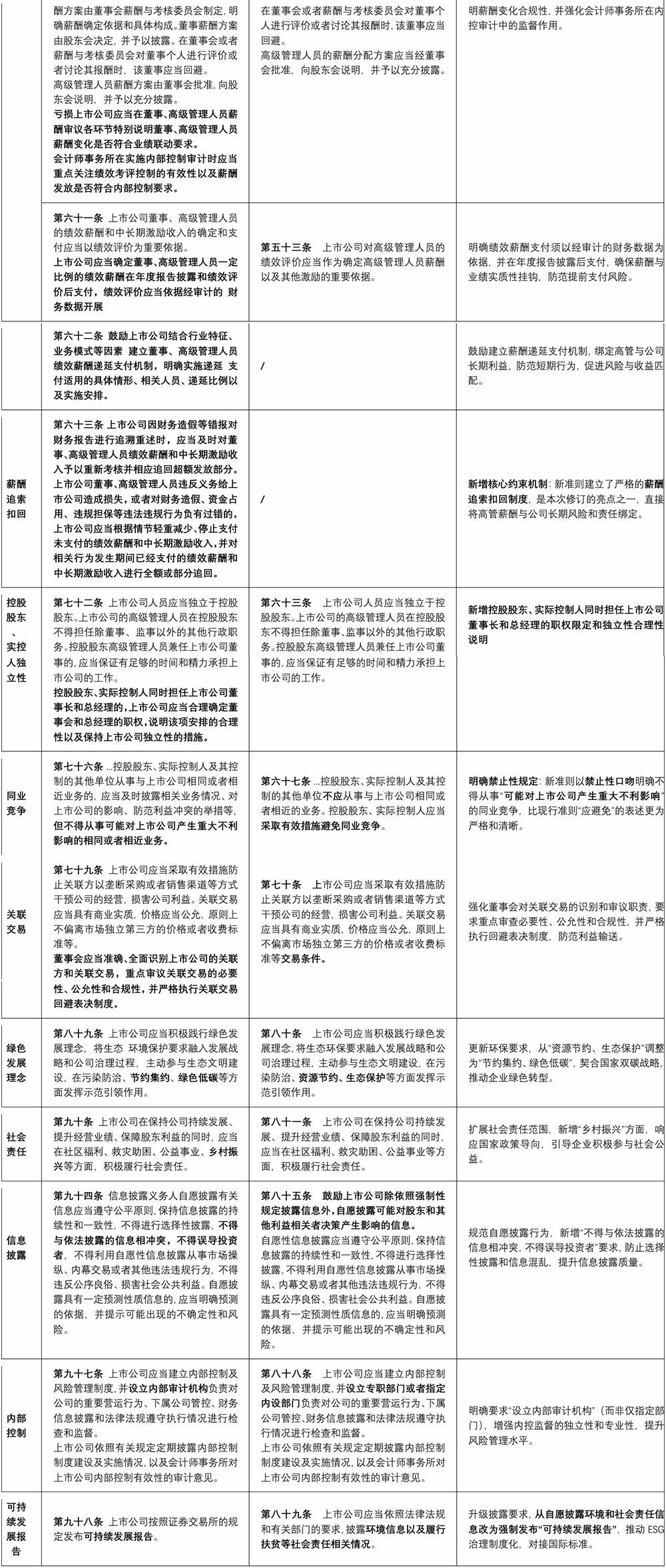

以下是笔者系统整理的新准则修订情况对比表:

通过对比表,可以看到:除衔接《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律要求外,本次核心变化涵盖三大方面:一是完善董事、高级管理人员监管制度,从任职、履职、离职等方面进行全面规范,督促董事高管忠实、勤勉地履行职责。二是健全董事、高级管理人员激励约束机制,要求上市公司建立薪酬管理制度,规定董事高管薪酬与公司经营业绩、个人业绩相匹配,促进董事高管和公司更好实现利益绑定。三是规范控股股东、实际控制人行为。严格限制可能对上市公司产生重大不利影响的同业竞争,进一步完善关联交易审议责任、决策要求。[2]

以下笔者将着重从这三方面解读本次修订,并针对修订内容向上市公司提供合规建议。

一、完善董事、高级管理人员监管制度

修订前,准则对董事、高级管理人员的任职资格规定较为原则化。新准则通过以下举措,显著强化了任职管理:

1、从任职层面严把关

修订前,准则对董事、高级管理人员的任职资格规定较为原则化。

首先,新准则新增了第二十条和第五十一条,分别明确列举了不得担任董事和高级管理人员的具体情形,包括《公司法》规定的情形、被证监会采取市场禁入措施尚未届满、被交易所公开认定不适合任职等。此处修订将散见于其他法规的资格要求,集中至治理基本准则,为上市公司提供了清晰、统一的审查标准,进一步防止董事和高级管理人员“带病上岗”的可能性。

其次,本次修订明确强制性的前置审核机制,第四十七条在规定董事会提名委员会的职责中,要求其对董事、高管候选人的任职资格进行审核,而若董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当充分披露,通过引入“披露不采纳理由”的强制规定,极大地增加了董事会随意否决专业委员会建议的舆论和监管成本。同时因本次修订删除了专门委员会“对董事会负责”及“提案应提交董事会审议”的表述,强调了其依章程和授权独立履职的特性,使得提名委员会在前置审核中获得了更大的话语空间。

再次是强化聘任合同的约束力,本次修订在第二十一条和第五十二条中,明确要求与董事和高级管理人员的合同中必须约定“离职后的义务及追责追偿”等内容。将事后追责的依据前置于任职时的合同约定,为未来可能发生的纠纷提供了明确的合同请求权基础。

2、提升履职标准与问责

履职方面,新准则对忠实、勤勉义务进一步细化,包括在第二十四条为董事、高管从事同业竞争及利用公司商业机会设计了一条严格的合规路径:必须向董事会或股东会报告,充分披露原因、利益冲突防范措施及对上市公司的影响,并经由公司章程规定的程序审议。通过强制披露、程序审议和公众监督,以程序化、透明化的方式防范潜在的利益输送。同时,在第二十七条增加了董事在董事会决策时充分收集信息,谨慎判断的积极义务;对于董事任职期间的责任保险购买期间和范围限缩至董事任职期间因执行公司职务承担的赔偿责任投保责任保险,保险理赔的范围的缩减要求董事更加谨慎履职。

同时,本次修订建立了即时解职与持续评估机制。一方面新准则规定一旦出现消极任职资格情形,当事人“应当立即停止履职”,董事会必须及时解除其职务。另一方面,要求提名委员会对在任董事、高级管理人员的资格进行持续评估。理论上建立了快速的风险隔离机制,防止不适格人员继续履职对公司造成更大损害。

3、离职审查及长效追责

新准则新增第三十条上市公司“应当对离职董事是否存在未尽义务、未履行完毕的承诺,是否涉嫌违法违规行为等进行审查。”将离职环节正式纳入公司内控体系。公司从此负有主动审查的义务,这既是保护公司自身利益的重要手段,也是向监管机构证明其已尽到管理责任的必要程序。

第三十条同时明确规定,董事“在任职期间因执行职务而应承担的责任,不因离职而免除或者终止”,且“离职时尚未履行完毕的承诺,仍应当履行”。这切断了离职与责任豁免之间的关联,确立了终身责任追溯原则,对试图通过离职逃避法律责任的董事、高级管理人员形成强大震慑。

而在新增的第六十三条中,董事、高级管理人员如对对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的,上市公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入,并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。这是本次修订最核心的约束机制之一,它将董事、高管的薪酬与公司的长期健康和法律合规性直接绑定,无论是已支付还是未支付的薪酬,都可能被追回,极大地提高了违法违规的成本。

与现行规定相比,新准则在薪酬方面不再是泛泛而谈的“原则性要求”,而是构建了一个覆盖结构、支付、监督、追索全流程的精细化管理框架。其核心逻辑可概括为:高激励应与高风险责任相匹配,短期收益必须与长期表现挂钩。

二、健全董事、高级管理人员激励约束机制

新准则第五十七条至六十二条均为新增条款,对董事、高级管理人员薪酬作了明确而细致的规定。

1、刚性要求绩效薪酬占比不得低于50%

新准则在五十七条明确要求董事和高管的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励等组成,其中绩效薪酬(浮动部分)占基本薪酬与绩效薪酬之和的比例,原则上不低于50%。该修订要求董事和高级管理人员收入的绝大部分与公司和个人业绩紧密相关,体现“为结果付薪”的理念。

2、业绩下滑,薪酬应当下降

新准则规定公司由盈转亏或亏损扩大时,董事和高管的平均绩效薪酬应当相应下降,否则需对外披露原因。该修订意图打破“公司亏损、高管照拿高薪” 的不合理现象,实现真正的“业绩共享、风险共担”。

但业绩直接挂钩薪酬并非完全一刀切,对于强周期性企业和属于“高精尖缺”科技领军人才等技术人才的差异化安排也体现了监管的精准与包容。

3、鼓励递延支付,强调事后兑现

为防止高管为追求短期业绩而忽视长期风险,本次修订意图通过递延支付将其利益与公司的长期健康发展深度绑定,鼓励公司建立绩效薪酬递延支付机制,并明确递延的具体情形、人员、比例和安排。同时要求,部分绩效薪酬必须在年度报告披露和依据经审计数据完成绩效评价后,才能支付。

4、建立薪酬追回机制

当公司发生财务造假、追溯重述财报,或高管违反义务、对违法违规行为负有过错并给公司造成损失时,公司有权追回其已发放的绩效薪酬和中长期激励收入。它意味着董事高管不仅要对未来负责,还要对过去的行为后果负责。

三、规范控股股东、实际控制人

本次修订,在规范控股股东、实际控制人行为方面有显著加强,核心思路是防范其利用控制地位损害上市公司及中小股东利益。

新准则在第七十六条中,将过去“一刀切”的禁止同业竞争,调整为明确禁止对上市公司构成重大不利影响的同业竞争,对于不构成重大不利影响的,也强化了披露义务。这种调整更具有可操作性,也有利于监管资源的集中。

在第七十二条,要求控股股东、实际控制人同时担任上市公司董事长和总经理的,上市公司应当合理确定董事会和总经理的职权,说明该项安排的合理性以及保持上市公司独立性的措施,该举措有利于减少个人意志对公司决策的绝对控制,降低治理失衡风险,保护中小股东的合法权益。

四、合规建议

新准则的修订范围广、要求细、责任重,上市公司应尽快启动内部审查与制度更新工作,以确保在2026年1月1日施行前全面合规。结合实务经验,我们为上市公司提出以下具体建议:

1、修订《公司章程》及“三会”议事规则:对照新准则中关于股东权利征集、累积投票制、专门委员会职责、董事高管薪酬结构等新要求,系统性修订《公司章程》及股东会、董事会、监事会议事规则,确保其与上位法保持一致。

2、更新专门委员会工作细则:重点修订提名委员会与薪酬与考核委员会的工作细则,明确其在前置审核、持续评估中的独立职权,并建立董事会如不采纳其建议时的内部披露与记录流程。

3、制定或修订《薪酬管理制度》:制度应明确:绩效薪酬占比不低于50%的刚性要求、业绩下滑时薪酬下降的联动机制及豁免情形的内部认定标准、绩效薪酬的递延支付与事后兑现机制、薪酬追索扣回的具体情形、程序与执行部门。

4、启动对现有董事、高管聘任合同的审阅与修订工作,加入“离职后的义务及追责追偿”条款,为未来可能的追责行动奠定合同基础。

5、建立董事、高管任职资格的持续动态评估机制,由提名委员会定期核查其是否出现不适格情形。明确内部发现不适格情形时的“立即停止履职”和“即时解职”流程,确保快速风险隔离。

6、设立独立的内部审计机构:按照新准则要求,将原有的“指定内设部门”升级为独立的内部审计机构,直接对董事会或其下设的审计委员会负责,增强其独立性与权威性。

7、将ESG治理从自愿倡导提升至强制合规任务,尽早建立ESG数据收集体系,熟悉披露框架,为编制定期《可持续发展报告》做好制度、流程与人才准备。

8、规范自愿性信息披露:修订信息披露管理制度,明确自愿披露的内部审批流程,严禁选择性披露和误导性陈述,确保所有披露信息的一致性。

[注]

[1]中国证监会修订发布《上市公司治理准则》

https://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7589652/content.shtml

[2]中国证监会《上市公司治理准则》修订说明

https://www.csrc.gov.cn/csrc/c101954/c7589726/content.shtml