跨境诉讼面面观(四)——中国反制裁诉讼首案评析与实务借鉴

跨境诉讼面面观(四)——中国反制裁诉讼首案评析与实务借鉴

引言

经济制裁背景下,企业涉外交易的安全性与可预期性面临严峻挑战,反制裁诉讼成为企业维权的重要法律工具。2025年2月26日,中国法院根据《中华人民共和国反外国制裁法》(下称“《反外国制裁法》”)第十二条受理的首例案件入选人民法院案例库,为中国反制裁诉讼制度的实践运用提供了关键指引。本文以该案为切入点,对中国反制裁诉讼制度进行评析,并针对该制度背景下中国企业如何开展风险防范与权益维护工作,提出实务建议,供企业决策者参考。

一、反制裁诉讼首案解读

(一)案件事实

《反外国制裁法》第十二条规定,任何组织和个人执行或者协助执行外国对我国公民、组织采取的歧视性限制措施,侵害我国公民、组织合法权益的,我国公民、组织可以依法向人民法院提起诉讼,要求其停止侵害、赔偿损失。南京海事法院审理的“某海洋工程公司与S设备公司侵权责任纠纷案”是法院依据该条受理的首例案件。[1]根据公开渠道检索的信息,该案基本事实如下:[2]

1、项目合作:2023年,中国某海洋工程公司(下称“A公司”)与欧洲S船用设备公司(下称“S公司”)签订船舶建造分包合同,约定由A公司负责建造S公司海上浮式生产储油船的设备模块,合同金额约1,945万美元。2024年6月7日,A公司依约完成模块建造及船舶总装。

2、制裁事件:此后不久,美国财政部海外资产控制办公室(下称“OFAC”)以涉俄为由,将A公司列入特别指定国民清单(Specially Designated Nationals and Blocked Persons List,下称“SDN名单”)。S公司以执行美国经济制裁行政令为由,中止支付1,186万美元尾款,并拒绝与A公司沟通。

3、诉前保全:A公司向南京海事法院申请诉前扣押案涉船舶。2024年9月18日,南京海事法院裁定扣押案涉船舶。

4、起诉立案:2024年10月11日,A公司依据《反外国制裁法》第十二条,向南京海事法院提起诉讼,要求S公司赔偿建造款及相关费用损失合计人民币8,600余万元。法院立案后,S公司向美国申请支付许可,并支付反担保金9,974.3万元以解除扣押。

5、调解结案:在南京海事法院组织下,当事人达成调解协议。2024年11月19日,法院作出民事调解书,并依A公司申请,通过执行程序从反担保金中划拨和解款项给A公司。

(二)案件评述

该案作为反制裁诉讼首案,对后续实践具有重要参考价值:

首先,该案表明中国法院对反制裁诉讼的管辖权或有对抗仲裁协议的可能。根据公开新闻报道,该案所涉合同包含仲裁条款,约定争议提交某境外仲裁机构解决。南京海事法院受理该案,可能意味着《反外国制裁法》第十二条能够对抗仲裁协议。人民法院案例库的调解指引指出:“在合同履行过程中,外国政府对中国企业采取歧视性限制措施,列入所谓制裁清单,外国企业以执行该歧视性限制措施为由拒绝履行合同义务,中国企业有权依据反外国制裁法第十二条要求对方停止侵害、赔偿损失,人民法院对此类案件依法具有管辖权。”相较于法条原文,该指引特别强调了管辖权问题。但因该案具体细节未公开披露,暂无法确定法院是否因S公司明确放弃仲裁条款而行使管辖权。中国法院在反制裁诉讼中是否拥有强制管辖权,仍有待法律法规和司法案例进一步明确。

其次,该案彰显出反制裁诉讼制度能够为中国企业维权提供可靠助力。A公司被OFAC列入SDN名单之后,S公司单方面切断了沟通渠道。然而,当法院向其阐明中国法下协助执行外国单边制裁的法律后果后,S公司转变态度并接受了调解。这表明,《反外国制裁法》具有一定的法律威慑力,能够促使当事人审慎权衡执行外国制裁、损害我国当事人权益的法律风险与成本。此外,该案得以成功调解,诉前保全措施是关键因素。根据公开新闻报道,案涉船舶是世界最大吨位、最大储油量的新型海上浮式生产储油装置,价值可观。A公司在该船舶离境前成功申请扣押,成为迫使S公司接受调解的重要推力。实务经验表明,诉前保全通常需要充分的事实和法律依据,而《反外国制裁法》第十二条无疑为A公司的申请提供了额外的法律支撑。由此可见,《反外国制裁法》第十二条并非仅具有宣示性意义,在实践层面,该条款能够切实为中国企业维权提供坚实保障。

然而,该案具有一定特殊性。S公司在获得美国的支付许可后,向法院支付用于解除船舶扣押的反担保款。双方达成调解协议后,法院通过执行程序将该款项划拨至A公司。换言之,S公司向A公司支付款项的过程,以法院为中介,并通过解押反担保和执行程序这两个步骤才得以完成,全程避免在未获许可的情况下直接向被列入SDN名单的A公司付款。最终实现了既不违反美国制裁规定,又不损害中国当事人利益的理想局面。但在其他类似案件中,如果相关主体未获许可,或者其履行义务不可避免违反外国制裁规定,便会比较和权衡违反外国制裁规定与中国反制裁诉讼的成本和风险,可能导致争议难以如该案般迅速圆满解决。

二、反制裁诉讼制度评析

(一)重要意义

1、震慑侵权行为

反制裁诉讼制度为中国企业维权提供了司法救济途径,增加了相关主体因执行外国制裁规定而损害中国主体权益所面临的诉讼风险,能够促使相关主体更加审慎地权衡决策,进而降低中国当事人权益受损的可能性。[3]以前述案例为例,S公司正是在充分了解了中国的反制裁法律体系后,选择接受调解,停止了对我国当事人合法权益的进一步侵害。反制裁诉讼制度产生的震慑效果可能受到多种因素的影响,包括相关主体对中国市场的依赖程度、与中国企业的合作情况、在中国的资产规模、外国制裁后果的严重程度等。

2、畅通维权路径

反制裁诉讼制度为中国企业提供了切实有效的司法救济路径,具体体现在三个方面。其一,该制度为企业在中国法院起诉维权提供了法律依据。特别是当交易合同约定通过境外诉讼或仲裁解决争议的情况下,中国企业可以据此尝试在中国法院起诉,或可避免因“客场作战”而陷入被动不利局面。其二,该制度可以在保全环节提供助力。财产保全作为推动和解、保障执行的重要手段,对企业维权至关重要。反制裁诉讼因其特殊性质,往往能够引起法院的关注,一定程度上提高保全效率及成功率,为中国企业维权保驾护航。其三,该制度为涉制裁案件的款项支付开辟了可行路径。经济制裁背景下,付款义务方以收款方受到制裁为由拒绝支付款项的情形屡见不鲜。借助反制裁诉讼程序,可能能够避免直接进行款项往来,一定程度上降低付款方的违规风险及顾虑,保障企业合法权益得以实现。

(二)潜在冲突

1、与合同制裁条款的潜在冲突

经济制裁背景下,在涉外交易合同中设置制裁合规条款、制裁免责条款,或在不可抗力、合同解除条款中纳入经济制裁相关约定,已成为实务中的普遍做法。然而,此类条款可能与反制裁诉讼产生冲突。例如,当合同约定双方均应遵守相关司法管辖区实施且随时更新的经济制裁、出口管制、贸易禁运相关法律、规定或限制措施,一方以执行外国经济制裁规定为由拒绝履行义务,中国当事人能否依据《反外国制裁法》第十二条提起诉讼?再如,当合同约定一旦一方受到制裁后,另一方有权中止履行义务,那么受制裁的中国当事人能否在反制裁诉讼中向另一方当事人索赔损失?前述条款与《反外国制裁法》第十二条之间存在矛盾。在实践层面,面临当事人意思自治与法律法规的冲突,如何进行价值判断,怎样针对个案权衡取舍,仍需通过更多的案例进行观察与研判。

2、与合同仲裁条款的潜在冲突

如前所述,在“某海洋工程公司与S设备公司侵权责任纠纷案”中,案涉合同包含仲裁条款,法院仍根据《反外国制裁法》第十二条受理该案。鉴于该案具体细节未公开,中国法院在反制裁诉讼中是否拥有强制管辖权,进而能够对抗仲裁协议,目前仍无法确定。但该案无疑揭示出反制裁诉讼与仲裁条款之间存在潜在冲突。

参考国际实践,2020年6月8日,俄罗斯修订《俄罗斯联邦仲裁程序法》,新增第248.1条和第248.2条,规定俄罗斯联邦仲裁法院(性质为国家法院,非仲裁机构)对涉及受制裁的俄罗斯实体的争议享有排他性管辖权。[4]该规定出台后,在部分案例中出现了俄罗斯法院排他性管辖权与仲裁条款的冲突。例如,在Linde v. RusChemAlliance案中,对于因经济制裁引发的合同争议,俄罗斯当事人向俄罗斯法院起诉,而其德国相对方则依据合同约定的仲裁条款向香港国际仲裁中心提起仲裁,由此引发管辖权冲突及平行程序。如果中国的反制裁诉讼制度下,中国法院享有类似的排他性管辖权,极有可能引发类似的管辖冲突和平行程序。

(三)待解问题

由于《反外国制裁法》第十二条表述较为笼统,且目前仅有一例公开案例,反制裁诉讼在实际操作层面仍有诸多待解问题。

1、反制裁诉讼的适用条件

根据《反外国制裁法》第十二条,提起反制裁诉讼的前提是相关主体执行或者协助执行外国对中国主体采取的歧视性限制措施,并侵害中国主体的合法权益。然而,《反外国制裁法》及《实施<中华人民共和国反外国制裁法>的规定》均未明确“歧视性限制措施”的具体含义。

实践中,美国、欧盟、英国等司法管辖区的经济制裁措施复杂多样,是否均构成《反外国制裁法》下的“歧视性限制措施”尚不明晰。在“某海洋工程公司与S设备公司侵权责任纠纷案”中,A公司被列入SDN名单,这是美国典型的制裁手段。大部分情况下,任何主体不得与SDN名单上的主体交易或向其提供实质性帮助,否则自身也面临被列入SDN名单的风险。此类制裁措施的歧视性以及对商事交易的影响十分显著。相较而言,部分制裁措施的定性相对模糊。此类措施并非是将中国主体直接列入制裁清单,而是限制涉及特定国家和地区、特定行业或特定类型的交易。如果相关主体以遵守此类制裁措施为由损害中国主体权益,是否同样可以适用《反外国制裁法》第十二条,尚未有确切结论。

此外,如果中国主体尚未被采取歧视性限制措施,但合作方从公开渠道或其他途径获悉中国企业正在从事高风险交易或接受相关国家主管部门的调查问询,便以防范制裁风险为由终止交易,损害中国企业利益,此类情况能否适用反制裁诉讼,亦有待立法与司法层面进一步明确。

2、反制裁诉讼的适格主体

根据《反外国制裁法》第十二条,提起反制裁诉讼的主体是合法权益受到侵害的我国公民和组织。对此,以下问题仍待明确:

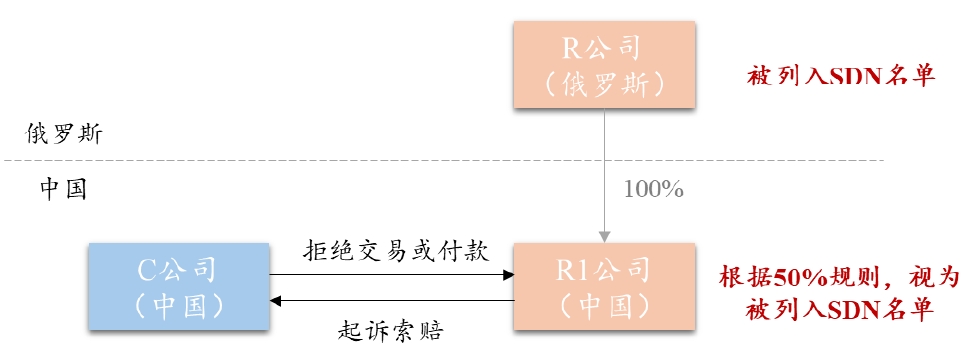

其一,外国企业在中国的子公司是否属于反制裁诉讼的适格原告?不妨设想以下案例场景:R1公司是俄罗斯R公司在中国设立的全资子公司,中国C公司与R1公司签订商事合同。随后,美国将R公司列入SDN名单,且该制裁具有次级制裁效力。根据OFAC的50%规则,R1公司作为R公司持股50%及以上的实体,同样被视为列入SDN名单,受限于相同制裁措施,任何主体与其交易或向其提供实质性帮助均可能面临制裁。C公司以美国制裁规定为由,拒绝与R1公司继续交易或向其付款,R1公司作为依据中国法律设立的企业,是否可以根据《反外国制裁法》第十二条提起反制裁诉讼向C公司索赔?

点击可查看大图

该案例的特殊之处在于:(1)美国针对俄罗斯公司的制裁措施波及到其在中国的子公司,但该措施本身并非意在针对中国或中国主体。(2)R1公司系根据中国法律设立的外商投资公司,按照通常理解,属于中国主体。但如果R1公司可以针对C公司提起反制裁诉讼,将使“本土”中国企业在商事交易中陷入制裁风险与诉讼风险的两难境地,可能与《反外国制裁法》的立法初衷相悖。

其二,权益受到间接侵害的中国主体是否属于反制裁诉讼的适格原告?例如,若有关主体执行外国制裁措施,导致国际贸易供应链上下游的中国企业遭受间接损失,该等中国企业是否可以提起反制裁诉讼?再例如,若有关主体执行外国制裁措施,导致中国企业的海外子公司权益受损,其中国母公司能否以权益受到间接侵害为由提起反制裁诉讼?这些问题均有待立法与司法层面进一步明确。

3、反制裁诉讼的救济范围

在反制裁诉讼中,当事人能否就间接损失请求赔偿,当前并无定论。尤其是当存在平行程序的情形下,中国主体能否就其在相关平行程序中产生的律师费、仲裁费等费用要求赔偿,尚有待进一步明确。

三、企业实务建议

(一)交易谈判阶段

1、全面评估交易风险

企业在开展交易前,有必要针对制裁合规风险及诉讼法律风险进行综合评估。一方面,若交易相对方未来被列入SDN名单且具有次级制裁效力,向其履行任何合同义务均可能使自身面临制裁风险。如需向其支付款项,还可能因银行等金融机构拒绝承接转账业务而面临现实困难。另一方面,如果交易相对方为中国企业,以其受到制裁为由终止交易,则可能面临反制裁诉讼的风险。为避免陷入此类两难境地,建议企业在在开展交易之前,不仅要审查相对方当下的受制裁情况,还需结合其所处行业、主要交易伙伴、是否在高风险国家运营等因素,对未来潜在的制裁风险进行预估。在综合权衡商业收益、制裁风险与法律风险的基础上,审慎决策。

2、精心拟定制裁条款

尽管在协调反制裁诉讼与制裁条款之间的潜在冲突方面,目前尚缺少实际案例作为指引,但参考国际实践,[5]法院尊重合同约定的可能性相对较高。在此背景下,完备的制裁条款对于企业防范风险、增强交易的可预期性具有重要意义。建议企业起草合同的过程中,针对制裁事件发生后双方的权利义务划分、替代履行的具体方式、合同退出机制等关键事项进行详细约定。与此同时,企业还需着重考量制裁条款与反制裁诉讼制度之间的协调性和适配性,以保障合同条款的有效性和可执行性。

3、审慎约定争议解决方式

一般而言,对于制裁风险较高的交易,出于保密性需求,仲裁往往是颇受企业青睐的争议解决方式。然而,如果企业希望在未来可能发生的争议中,最大程度借助反制裁诉讼制度维护自身权益,尤其是在涉外纠纷中实现“主场作战”,避免平行程序带来的不确定性,那么争取约定由中国法院管辖亦不失为明智之举。企业可结合自身实际情况与项目特点,从商业利益、法律风险、执行便利性等多维度进行综合权衡,审慎选择最为有利的争议解决方式。

(二)争议解决阶段

1、主动维权,起诉索赔

当中国企业遭遇交易相对方或其他主体以执行制裁措施为由,拒不履行合同义务、侵犯己方合法权益等情形时,可以积极利用中国反制裁“法律工具箱”,根据《反外国制裁法》第十二条,向中国法院提起诉讼,依法维权。

在交易合同约定通过境外诉讼或仲裁解决争议的情况下,中国企业亦可根据《反外国制裁法》第十二条,尝试向中国法院提起诉讼,避免因“客场作战”而陷入被动不利局面。但是,如前所述,中国法院在反制裁诉讼中是否拥有强制管辖权,现阶段尚无定论。该策略在实际应用中能否切实发挥预期作用,还有待司法实践的进一步检验。

2、保全施压,增加筹码

如前所述,“某海洋工程公司与S设备公司侵权责任纠纷案”得以快速和解,有效的诉前保全措施发挥了重要作用。该案具有反制裁诉讼的特殊属性,无疑为诉前保全的成功申请提供了助力。反制裁诉讼因关涉国家主权与国际博弈,往往容易引起法院的关注和重视。可以合理推断,反制裁诉讼所涉保全程序可能会在审核流程、资源调配等方面受到重点对待,进而提升保全工作的效率及成功率。对于中国企业而言,可以充分利用这一优势,及时申请诉前保全,不仅可以为后续执行程序提供保障,同时能够借此向相对方有效施压,增加谈判筹码,推动争议的妥善解决。

3、追本溯源,应对制裁

反制裁诉讼产生的根源在于外国针对中国主体施加的歧视性限制措施。为了从根本上解决争议,可以从以下两方面入手:其一,受制裁的中国企业可以积极与相关国家的主管部门展开沟通,申请从制裁清单移除;其二,受制裁主体和其交易相对方亦可考虑向相关国家的主管部门申请许可证,就交易退出、尾款支付等事项获得特别许可。以此消除相对方履行义务的障碍和侵权的借口,为最终解决争议创造有利条件。

如果相对方拒绝配合申请许可证等,受制裁的中国企业可收集有关证据并呈交法院,向法院阐明相对方以制裁措施为借口规避义务或侵犯中国企业合法权益的主观恶意,促使法官形成倾向于己方的心证,从而在诉讼中争取有利判决,切实维护自身合法权益。

[注]

[1] 案号:(2024)苏72民初2157号;人民法院案例库编号:2025-10-6-504-001。

[2] 案情信息来自人民法院案例库及南方日报线上新闻报道(https://www.nfnews.com/content/G3OgrJ0P3r.html)。

[3] 霍政欣、陈静,论司法对国际商事仲裁的介入限度——以《反外国制裁法》第12条为中心,载《商业经济与管理》2024年第7期,第79页;肖凯、徐佳云,论我国反外国制裁司法救济机制之完善,载《武大国际法评论》2023年第3期,第86页。

[4] 苏超,论专属管辖权的反制裁功能——基于俄罗斯“反制裁”专属管辖权的立法和司法实践研究,载《甘肃政法大学学报》2023年第5期,第64页。

[5] 例如在Mamancochet Mining Limited v Aegis Managing Agency Limited and Others案中,英格兰和威尔士高等法院认为,制裁条款是当事人意思自治的体现,当事人依据制裁条款拒绝履行赔付义务的情况下,《欧盟阻断条例》不再适用。参见:霍政欣、陈锐达,反外国制裁的司法维度展开,载《世界社会科学》2023年第2期,第170页。