审视与启迪:司法赋能仲裁的新探索——小谈沪粤仲裁调查令与律师调查令制度

审视与启迪:司法赋能仲裁的新探索——小谈沪粤仲裁调查令与律师调查令制度

前言

仲裁作为多元化纠纷解决机制的核心环节,在商事争议处理中具有不可替代的功能。然而,“调查取证难”长期制约仲裁程序效能,突出表现为当事人举证受阻、第三方配合义务缺失及仲裁庭裁定缺乏司法强制力,直接影响事实查明与仲裁公信力。这方面,现有“律师调查令”制度力所不逮。

沪粤两地作为司法改革前沿,通过创设“仲裁调查令”制度予以制度性回应。2023年11月上海市高级人民法院出台《上海市高级人民法院关于开具调查令协助仲裁调查取证的办法(试行)》。广东省高级人民法院则在2025年6月19日,印发《广东省高级人民法院关于开具调查令协助商事仲裁机构调查取证的办法(试行)》,对调查令的适用范围、申请条件等作出详细规定,为解决仲裁调查取证难题提供了切实可行的路径。

笔者以两地规范为基准,审视制度差异与实践样本,特撰写本文。

一、制度规范框架

两地制度均以《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国仲裁法》为立法依据,通过法院对仲裁程序进行功能性补强,核心目标为解决证据调取障碍。

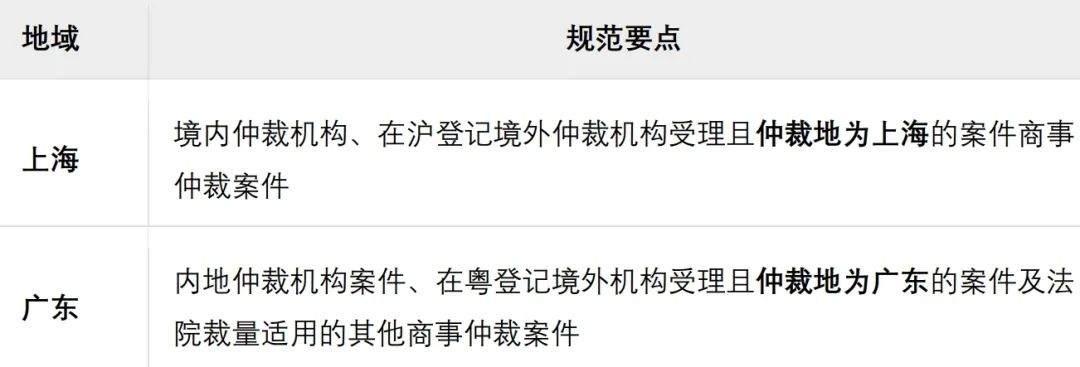

(一)适用范围

点击可查看大图

规范共性:严格遵循“仲裁地关联原则”,体现司法支持的地域针对性。

(二)程序流程(沪粤一致)

1. 申请要件

由仲裁机构提交书面申请,载明:待查证据清单、举证不能之客观事由、持令人信息及保密承诺,附具仲裁立案受理文件、仲裁申请书、答辩书等文件。

2. 审查机制

法院进行形式审查(材料完整性)与实质审查(证据关联性、调取必要性及可操作性),并统一采用“协仲调”字案号管理。

3. 决定期限

法院的司法审查期限为自受理之日/编立文号之日起15日内。不予开具调查令的,须书面通知仲裁机构并说明理由。

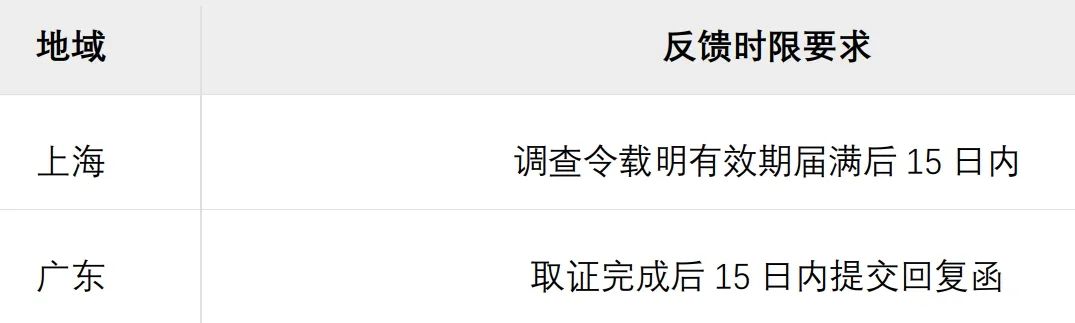

4. 执行反馈

点击可查看大图

通过这一系列制度设计打破仲裁庭取证的客观障碍,既为仲裁程序高效推进提供了司法保障、提升了仲裁公信力与效率,亦强化了仲裁在多元化纠纷解决机制中的核心作用。

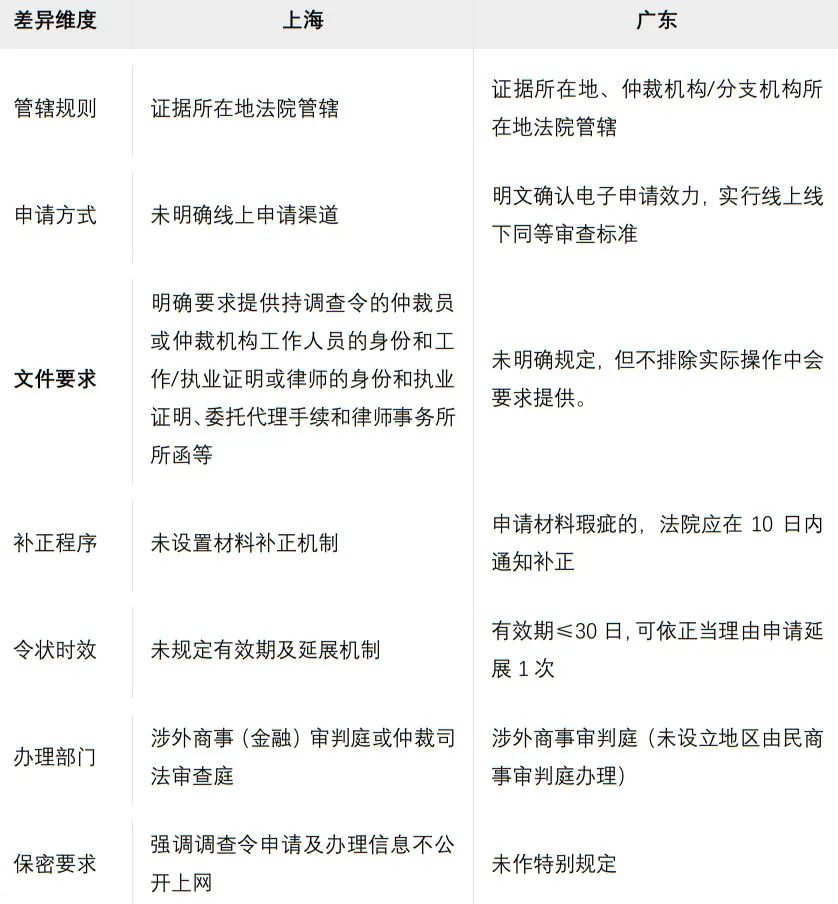

二、两地制度差异

点击可查看大图

三、典型实践样本

2025年5月14日,上海国际仲裁中心通过国际商事“一站式”平台向上海国际商事法庭申请调查令。本案中,仲裁庭认为,当事人申请调查的信息系该案关键证据,对于案件事实认定具有重要作用,遂正式作出临时措施,同意申请人的调查取证申请,并由上国仲向法院提出调查令申请。上海国际商事法庭则从关联性、必要性、正当性三个角度出发进行审查,根据《上海市高级人民法院关于开具调查令协助仲裁调查取证的办法(试行)》的相关规定开具了调查令,对后续法院审理类似申请具有参考借鉴价值,此为国内首例支持国际仲裁临时措施的调查令。关于本案,笔者另于CFFID金融投资争议解决论坛发表文章《跨境法评|“首槌”落定——国际商事仲裁调查令》。

2025年6月27日,珠海国际仲裁院就涉澳门当事人借款合同仲裁案,因银行以隐私保护为由拒绝提供流水记录,故向珠海中院申请调查令。法院审查后签发具有司法效力的调查令,成功调取关键银行流水。此为全国首例涉澳门商事仲裁调查令。

2025年6月30日,江门中院应深圳国际仲裁院江门中心申请,就涉港权属登记证据调取签发调查令。仲裁庭认定被申请人权属登记情况系核心待证事实,但自行取证受阻。法院审查后签令,保障了关键证据的依法获取。

四、与律师调查令的制度比较

面对“调查取证难”这一司法实践中的共性难题,仲裁调查令制度并非首创。其制度逻辑与作为重要先导的律师调查令制度一脉相承——两者均通过赋予特定主体更强的取证权限来破解这一困境。我们将两者对比如下:

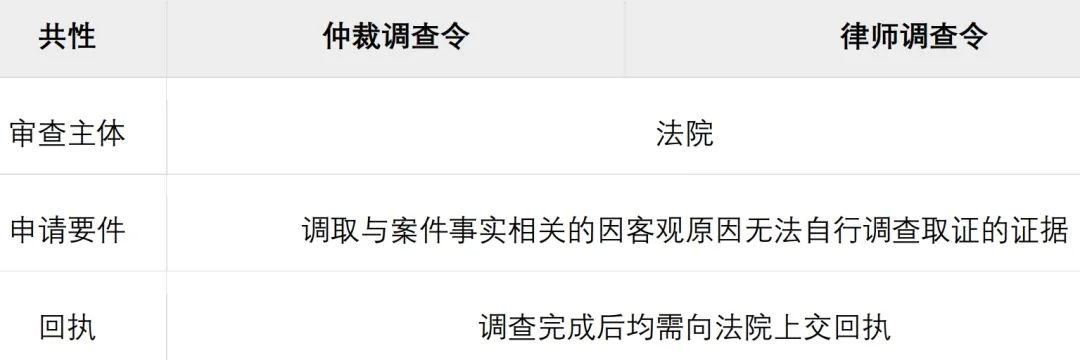

(一)规范共性

点击可查看大图

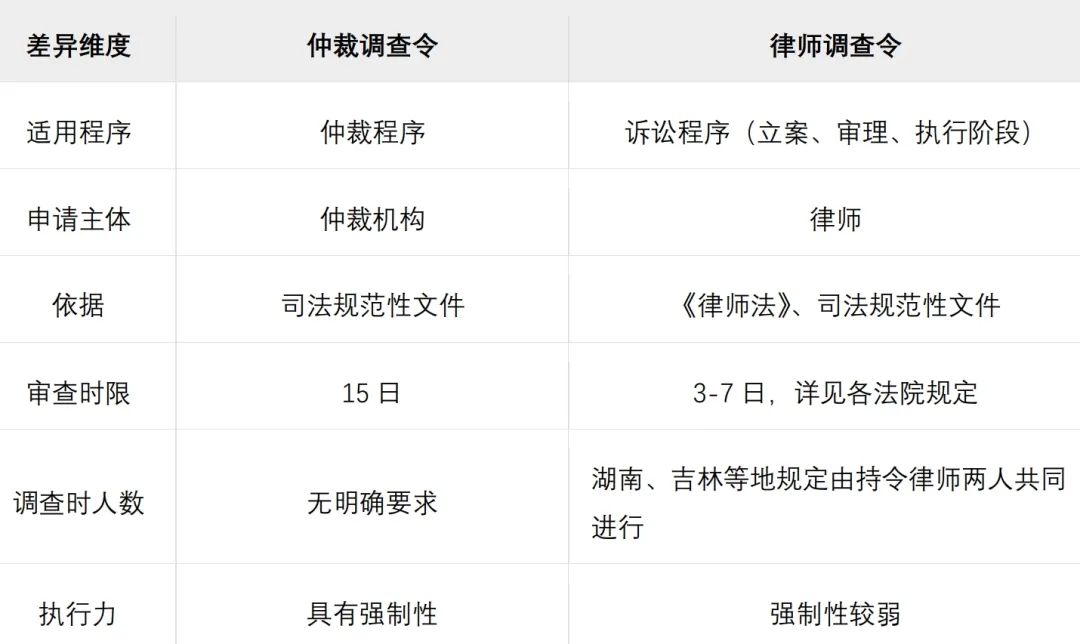

(二)制度差异

点击可查看大图

值得注意的是,仲裁调查令的申请主体具有双重路径:既可由仲裁庭依职权启动,也可由当事方向仲裁庭提出申请,经仲裁庭审查后转递法院。在后一种路径中,调查令的持令人通常为代理律师。这一设计巧妙衔接了仲裁程序与律师调查能力,一方面,它实质性地强化了律师在仲裁程序中的调查取证权能,使其能够借助司法强制力突破取证障碍;另一方面,该机制与诉讼领域的律师调查令制度形成功能呼应,共同构建起司法赋权下律师高效取证的制度通道,显著激活了律师在诉讼与仲裁等争议解决全领域中调查取证的实质作用与程序枢纽地位。

五、意义与启迪

仲裁调查令制度在沪粤三起覆盖国际、涉澳、涉港三类跨境纠纷的标志性案例中的实践应用,集中体现了其制度优势与深层法治价值,并具有重要的制度建构意义。

在实践效能与价值层面,该制度有效破解了第三方机构以隐私保护或行政管制为由拒绝配合取证的困境,将仲裁机构的“协商性”调查取证请求转化为具有司法强制力的法定要求,显著提升事实查明效率;法院通过关联性、必要性、不可自取性和/或安全性、合法性及可操作性等审查标准精准赋能,既避免司法权过度干预,又为关键证据调取提供强制保障;其创新性更在于首次将调查令制度从诉讼延伸至仲裁,填补了《仲裁法》对调查权强制力保障的立法空白,并通过成功调取澳门当事人银行流水等实例,验证了破解域外证据壁垒的能力。

在制度建构层面,粤沪两地探索的意义同样突出:首先,通过司法审查赋予仲裁调查令强制执行力,在保障仲裁自治前提下破解“事实查明”瓶颈,实现司法支持与程序效率的平衡。其次,区域路径分化也体现出地方化适配智慧,即:上海依托国际仲裁枢纽地位,侧重跨境纠纷证据调取的规范性支持;广东立足大湾区一体化需求,以管辖创新与电子化提升制度实效性。最后,两地的实践共同构成了我国仲裁当中司法支持、司法协助宝贵的“地方实验样本”,其价值不仅在于为《仲裁法》修订提供实证基础,更强化了仲裁在多元化纠纷解决机制中的核心地位。