品牌借势营销的“流量陷阱”与合规策略

品牌借势营销的“流量陷阱”与合规策略

一、引言

借势营销,即经营者通过关联社会热点、文化事件或公众议题,将品牌信息融入消费者关注语境,以实现低成本、高曝光的传播效果。在“流量为王”的数字经济时代,这种策略因“四两拨千斤”的效益备受品牌方青睐,成为品牌跨界突围的利器。

但是,如果陷入“短视蹭热点”的误区,不仅可能遭受行政处罚或面临民事诉讼,更会损害品牌长期声誉。因此,经营者在追逐流量红利的同时,亟需在合规框架内平衡创意与风险,真正实现热点价值与品牌内核的有效联动。

二、借势营销的行为类型

(一)借势营销的常见传播形式

1、转发

转发,指通过平台内置功能(如“转发”“分享”按钮)将他人发布内容同步至自身主页并可选择添加评论或推荐给其他用户,此转发内容自动标注原作者及来源链接,用户无法删除原始来源信息,本质上是对文章链接的分享。

转发行为是在平台规则下著作权人对其著作权的有限让渡。但是,“转发”行为人仍应该承担注意义务,包括转发必须注明原出处,不得擅自篡改作者名字、不得擅自变更作品内容等[1];转发行为须是无偿行为,不得转发用于商业目的[2];如果作品注有“不得转发”的标记,则不能再转发。[3]

2、转载

与转发行为不同,转载行为系将他人内容复制后用自己的账号重新发布(如下载视频后上传至自己账号、截图搬运文字/图片)。这种转载本质上是对作品的一种复制和传播行为,受著作权人的信息网络传播权的控制,应当明确获得著作权人的许可,否则可能构成侵权。[4]

3、评论

实践中,经营者常通过参与网络热点话题讨论的方式来提升账号活跃度和引流。通常而言,经营者有权自由发表对相关话题的意见,但是仍需遵守言论的法定尺度和权利边界。评论内容如果附带商业宣传内容,带有推销目的的,亦可能构成广告行为,经营者需要就相关评论的言论承担广告法主体责任。

4、二创

除直接对现有内容进行转发、转载、评论之外,经营者在借势营销过程中,也有可能对网络热点元素(如影视素材元素、台词、影视角色、影视情节)等进行二次加工创作。例如,经营者使用经典影视角色形象、标志性台词、人物肖像或文化符号等,将其融入自己制作的广告视频、宣传海报或营销文案中。此类使用行为通常构成商业广告,比较容易引发侵权争议。此种情况,一般需要综合相关元素的商业价值、利用场景、使用意图等判断是否侵犯他人权利。

(二)借势营销内容识别

经营者在转发、评论热点时事的过程下,如果仅对热点内容进行单纯的观点评述,参与相关讨论,不涉及对自身品牌产品的商业宣传,则引发著作权侵权的风险相对较低。但是,需要注意的是:评述内容应当客观真实、正当合理,不得侵犯他人权益和违反社会公序良俗。

如果借势营销的内容除了单纯的评述外,还附带了对于自身品牌产品的宣传内容,则可能构成商业广告,需注意侵权风险。此外,尽管经营者的评述未直接对自身产品进行商业宣传,若评述内容通过话术暗示其与评述对象涉及的公众人物、品牌、商标等存在商业合作或代言关系,仍有可能构成虚假广告、不正当竞争或知识产权侵权行为。[5]

(三)借势营销的常见法律风险

首先,该类宣传应当注意人身权利侵权风险。经营者在借势营销的过程中若使用真人(如公众人物、素人消费者或热点事件当事人)肖像、姓名等,需要事先取得权利人的授权。司法实践中,即使肖像来源于公开场合(如新闻发布会、赛事直播),经营者转载进行商业性使用仍需单独授权,需要注意的是,新闻报道、维护公共利益等合理使用情形不适用于经营者二次利用的营销场景。

其次,该类宣传应当注意知识产权侵权风险。著作权层面,复制、改编或通过信息网络传播他人作品(如截取电影经典桥段嵌入广告),需获得复制权、改编权及信息网络传播权许可,擅自使用可能面临“接触+实质性相似”的侵权判定。[6]商标权层面,若营销中恶意攀附他人知名商标商号,导致消费者的混淆或误认,可能构成商标使用侵权或商业混淆。[7]

最后,该类宣传应当注意不正当竞争违法风险。如果经营者转发宣传的话题引导话术暗示关联或者合作关系,能够引起相关公众对被宣传产品产生误解(比如误解相关产品有联名推荐或误解相关产品的功能等),有可能引发反不正当竞争法下的行政与民事责任。[8]但是,如只是合理借助热点内容的人物角色等元素对自身产品进行介绍和说明,相关角色具有公共文化属性,且未进行不切实际的宣传或引人误解的捆绑,不会给相关权利人造成实际损害的,则可能不会被认定为不正当竞争行为。[9]

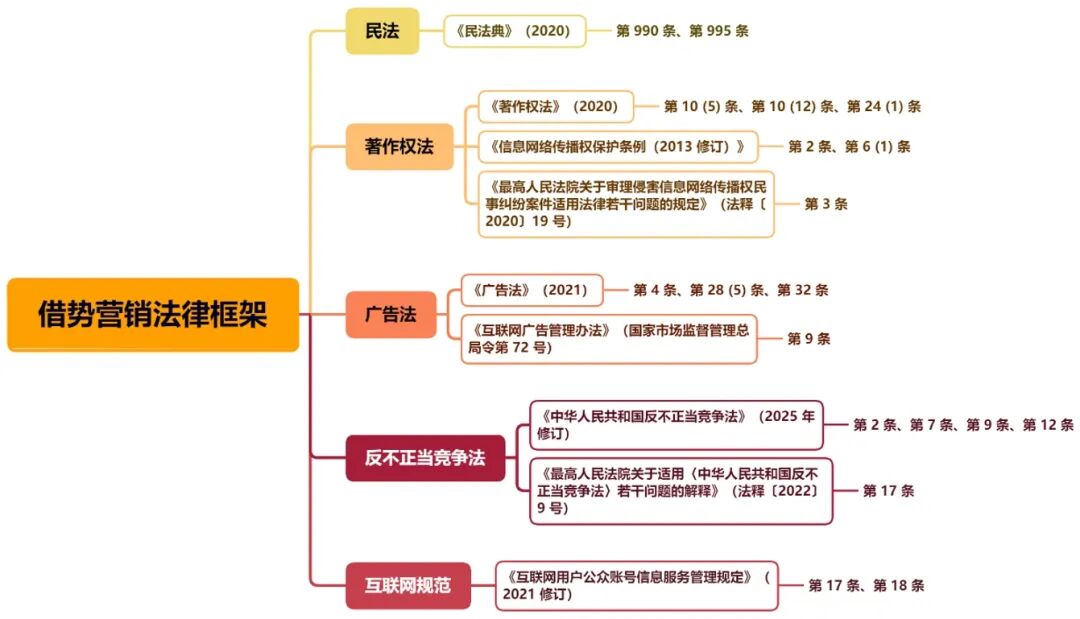

三、借势营销的法律框架

不同形式、内容的借势营销策略,可能会面临不同程度、不同类型的法律风险,我们对我国借势营销的相关法律规定及可能涉及的风险简要梳理如下:

点击可查看大图

四、企业进行借势营销的合规建议

借势营销作为经营者获取流量的利器,其法律风险与商业价值始终相伴相生。从司法实践看,经营者既需敏锐捕捉热点机遇,又要尽可能规避法律风险。

(一)借势营销需重点排查的雷区

1、排查营销内容是否侵权

品牌方在进行借势营销时,应当避开具有政治、经济和社会敏感度的议题,并排查营销内容是否存在侵权嫌疑。具体而言:

(1) 避免采编、报道、发布、评论、转载时政类新闻;

(2) 避免针对公共卫生事件等社会敏感话题进行借势营销;

(3) 避免转发、转载发布方为国家机关(如国家反诈中心、各地公安机关)的公益广告并加入推销商品或者服务的话术;

(4) 在娱乐类新闻借势营销时,需着重审查发布、转发、转载、评论的娱乐类新闻的真实性,以及是否存在诽谤性内容,以避免陷入名誉侵权纠纷;

(5) 在重大体育赛事借势营销时,应提前审核相关赛事是否具有注册商标、标志专有权;

(6) 在网络热点话题借势营销时,需着重审查使用的网络流行语、流行表情包、网红人物等是否具备明显可识别性的肖像,以避免陷入肖像权纠纷;

(7) 在影视素材借势营销时,注意审查使用的影视作品的台词和截图、具有商品化权益的影视元素等是否落入商标权或者著作权的保护范围,避免侵权风险。

2、排查借势营销内容是否客观真实

借势营销中内容的客观真实性是经营者不可逾越的法律底线,也是构建消费者信任的核心要素。一方面,经营者在借势营销中需要重点审查热点事件的真实性。例如,转发、转载竞品代言明星绯闻事件或者竞争对手新闻事件时,需核实信息来源的权威性,不夸大或者扭曲事实以博取流量。另一方面,经营者在借势营销中,涉及对产品进行宣传的,亦需要重点审查宣传的客观性,否则可能构成虚假宣传进而面临行政处罚或引发消费者诉讼。

3、排查营销内容是否符合良好价值导向

经营者应当对营销内容可能引发的伦理争议进行前置预判,尤其避免将严肃社会议题娱乐化、将文化符号低俗化。同时,应当尽量避免涉及民族宗教、性别平等、地域偏见、突发事件等敏感议题,借势营销此类议题不仅违反《广告法》第九条“广告不得妨碍社会公共秩序或违背社会良好风尚”的规定,更可能触发《反不正当竞争法》第二条关于商业道德的基本原则。

(二)风险可控的借势营销行为

1、传播形式的谨慎选择

(1) 优先选择“转发”“评论”的借势营销方式。“转载”涉及信息网络传播权问题,未经权利人许可以营销为目的进行转载的侵权风险较大。相反,经营者在热点话题/帖子评论区直接发布评论或者转发热点话题/帖子并添加评论的方式,其侵权风险相对较小。

(2) 优先以“科普式宣传”替代单纯的借势营销。科普式营销通过输出专业知识而非直接推销产品,能够有效规避传统借势营销的合规风险。经营者可以在知识共享中自然植入产品优势,其传播形式更为严谨科学,涉及虚假宣传的法律风险相对较低。

2、借势营销对象的保护水平评估

(1) 优先使用公有领域资源。对已过著作权保护期的经典作品(如古籍文献、传统艺术元素),经营者通常可以通过现代技术解构与再创作降低借势营销的侵权风险。

(2) 规范使用事实性信息。天气预报、历史事件时间线、基础科学原理等低独创性内容,著作权法的保护程度通常较弱。经营者可在营销中将其作为背景素材,但需确保数据来源权威、表述客观中立,避免添加主观臆断或商业误导性解读。

3、引导话术的规范表达

(1) 弱化商业推广属性。首先,借势营销的内容应避免直接推销产品或服务,可以侧重分析事件背景、技术原理或行业趋势,进而自然关联产品或服务。其次,借势营销的内容应避免使用绝对化用语,在评论热点事件时避免出现“最佳”“首选”等词汇。最后,避免直接在评论中嵌入购买链接或者其他跳转链接。可在科普文末标注“关注我们获取更多行业洞察”,以类似间接的方式吸引观众。

(2) 避免暗示关联关系。借势营销中需严格杜绝任何可能暗示与热点主体存在未授权的合作的表述。在转发或评论公众人物、知名品牌相关话题时,应删除“特邀推荐”“深度合作”等误导性措辞,避免使用对方商标或具有专属合作含义的标签(如#品牌联名#)。为避免消费者误解,经营者也可以在显著位置标注“本内容与XX无合作关系”,以防产生混淆。

(三)涉嫌侵权时的主要抗辩

1、著作权领域的“合理使用”抗辩

著作权领域的“合理使用”抗辩,指在特定情形下使用作品,可以不经著作权人许可,不向其支付报酬,但应当指明作者姓名或者名称、作品名称,并且不得影响该作品的正常使用,也不得不合理地损害著作权人的合法权益。

经营者在借势营销过程中可能引用的合理使用抗辩主要为适当引用。适当引用的抗辩点在于引用的对象是他人已发表的作品,且引用的目的仅限于介绍、评论作品或说明问题,被引用的内容应在合理范围之内,不得超出必要限度。在上海某制片厂诉浙江X文化传播公司、H影院管理公司著作权侵权纠纷案中,上海知识产权法院认为:“认定合理使用应当限于特殊情况、且与作品的正常使用不相冲突、亦无不合理损害权利人的合法权益。同时,具体个案在适用上述认定标准时综合考虑引用作品的目的、引用作品在新作品中的比例、是否影响权利人正常使用、是否对权利人造成不合理的损害等。”[10]

2、肖像权领域的“合理使用”抗辩

合理使用同样是肖像权侵权案件的抗辩事由,在司法实践中,许多经营者在发布文章中擅自使用公众人物肖像,涉诉后援引《民法典》第一千零二十条的例外情形,认为在新闻报道中或在维护公共利益的文章中,引用公众人物照片,可以不经肖像权人同意。但需要注意的是,法院会严格审查经营者在该等文章中使用肖像是否出于保护公共利益的目的。从审判实践来看,绝大多数侵权行为人的使用目的不符合法律规定的合理使用。例如,在北京某健康管理公司与关某某网络侵权责任纠纷案中,对于北京某健康管理公司主张的该公司公众号是宣传“牙齿健康、牙齿保护”非营利性公众号,可以不经关某某同意使用其肖像的抗辩理由,北京市第四中级人民法院则认为,涉案微信公众号发布的侵权文章主要从关某某戴牙套引入,进而对其销售牙齿隐形矫正项目进行宣传并附有该公司联系方式等信息,不构成合理使用,其行为侵犯了关某某的肖像权。[11]

3、不正当竞争纠纷的“无混淆”抗辩

混淆行为是不正当竞争行为中最典型、最多发的行为之一,经营者可以从标识近似程度、使用方式、使用领域等方面综合判断是否造成混淆与误解。例如,在京山C公司与襄阳K公司不正当竞争纠纷一案中,最高人民法院认为,“认定襄阳K公司的涉案行为是否构成不正当竞争要综合考量该行为是否会导致消费者的混淆误认……从客观上看,包装袋作为商品的包装装潢,主要发挥的是标识商品来源的作用。本案中包装袋的主要标识内容为“朝廷桥米王”、“朝廷嘉靖贡米”等商业标识,涉案的“京山雁峰鄂XK16-204-00634”字样在包装袋的背面,且位于底部,字体非常小,不易为消费者所察觉。消费者主要以“朝廷桥米王”、“朝廷嘉靖贡米”等商业标识来判定商品来源,不会仅因为包装袋生产企业来辨别商品来源,原审判决认定客观上不会造成消费者的混淆和误认,认定正确,本院予以维持。”[12]

4、不正当竞争纠纷中司法介入与市场竞争的平衡

践行反不正当竞争法的立法精神,不仅需要司法制止扰乱市场秩序的不正当竞争行为,也需要赋予市场自由竞争的空间。企业亦可以从《反不正当竞争法》的立法目的角度进行积极抗辩,若经营者的借势营销行为对其他经营者造成的客观损失极小,可能不具有通过反不正当竞争法进行救济的必要性。

例如,在北京A科技公司与北京S信息服务公司、上海E网络科技公司不正当竞争纠纷案中,上海知识产权法院认为,市场竞争的主要表现为对交易机会的争夺,经营者对于某一交易机会的丧失是竞争的必然结果,利益受损并不意味着其当然应获得法律救济,只有被控行为违反了商业道德,该行为才具有可责性。关于S公司的被控行为是否违反商业道德,法院综合考虑了被控行为对A公司经营的影响、对消费者权益保护的影响以及对市场竞争秩序的影响。就本案被控行为而言,首先,S公司在输入法中加载了“搜索候选”功能,可能导致A公司网站的流量或交易机会减少,但S公司同时也采取了降低混淆程度的措施,A公司由此所遭受的损失是有限的;其次,相对于为用户所增加的选择而言,被控行为会在一定程度上增加消费者的福利;最后,本案被控行为并未过度妨碍A公司网站的正常运营,也未破坏正常的市场选择功能,尚未达到扰乱市场竞争秩序的程度。依据比例原则,被控竞争行为总体上仍然是一种效能竞争。因此,S公司的被控行为不构成不正当竞争。[13]

借势营销的“势”,既是流量的风口,也常伴法律的暗礁。在数字传播的快车道上,品牌方追求曝光无可厚非,但唯有将法律合规内化为营销策略的核心基因,将“四两拨千斤”的传播效益转化为可持续的品牌价值,方能实现“借势”而不“失势”。

[注]

[1]参见重庆自由贸易试验区人民法院(2023)渝0192民初3037号民事判决书。

[2]参见姚强、王丽平:《微博著作权侵权行为的法律判断》,https://mp.weixin.qq.com/s/4hHVQ7rBTs7UwO06V7g26w?from=industrynews&color_scheme=light。

[3]同上2。

[4]参见山东省烟台市中级人民法院(2022)鲁06民终1795号民事判决书。

[5]参见沪市监总处〔2022〕322021000343号政处罚决定书;京朝市监处罚〔2021〕7138号政处罚决定书。

[6]参见陕西省西安市中级人民法院(2019)陕01知民初751号民事判决书。

[7]参见最高人民法院(2022)最高法民终312号民事判决书。

[8]参见陕西省高级人民法院(2024)陕知民终255号民事判决书;沪市监浦处〔2021〕152020002062号政处罚决定书。

[9]参见北京市朝阳区人民法院(2017)京0105民初10025号民事判决书。

[10]参见上海知识产权法院(2015)沪知民终字第730号民事判决书。

[11]参见北京市第四中级人民法院(2021)京04民终58号民事判决书。

[12]参见最高人民法院(2020)最高法民申5713号民事判决书。

[13]参见上海知识产权法院(2018)沪73民终420号民事判决书。